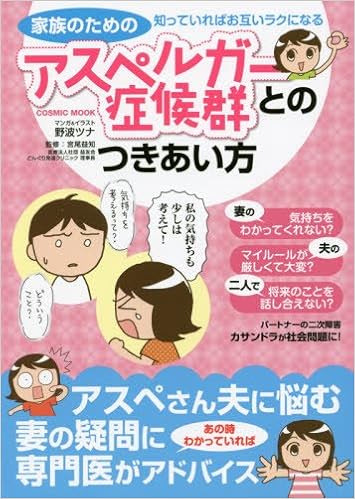

「知的障害や言葉の遅れがないため、生きづらさを感じながらも、大人になるまで障害に気づかないケースも少なくありません。また、アスペルガー症候群の人の家族や友人、職場の人など身近な人が人間関係をうまく築けないことから発症する二次障害“カサンドラ症候群”という病気もあります」

そう話すのは、『立石流 親も子どもも幸せになる 発達障害の子の育て方』の著者・立石美津子さん。では、アスペルガー症候群の人とうまくコミュニケーションをとるためには、何を心得ておくべきなのか?

「一番大事なことは、アスペルガー症候群の人の特性を知り、理解し、その特性に合った対応をすることです」(立石さん 以下同)

特性は、おもに次のようなものが挙げられる。

■曖昧な表現や指示が苦手

「比喩表現や“ちょっと”“すぐ”などあいまいな表現など、人の言葉の真意が読み取れず、理解できないことがあります。『お風呂のお湯を見てきて!』と言われて、溢れるお湯を見てきただけだったり、『この荷物を見ていて』と頼んだら、泥棒が持っていこうとしてもただ見ていたり…。また、『胸に手を当てて考えろ』と叱られ、胸に手を当てる動作をして相手の神経を逆なでするなど」

■場の空気が読めない

「相手の気持ちを想像したり、共感したりすることが苦手で、初対面の相手に向かって『太っていますね』『髪の毛が薄いですね』と失言したり、立場が上の人のミスを面と向かって指摘したりするケース」

■相手との距離感がつかむのが苦手

「親しい人に丁寧すぎる言葉を遣ったり、逆に目上の人になれなれしい態度をとって知らぬ間に不快な思いをさせてしまったり、そういう場ではないのに難しい慣用句を多用し浮いてしまったりすることも」

■社交辞令が通じない

「年賀状の“近くにお越し際は、ぜひわが家にお立ち寄りください”という言葉を字面通り受け取り、連絡もなしに突然訪ねてしまうなど、社交辞令が通じない」

■細部にこだわりすぎる

「納得いくまでやり直しをし続け、仕事が先に進まず、周りに迷惑をかけてしまうことも」

■急な変更が苦手

「急なスケジュールの変更、ハプニングの対応が苦手で、どうしていいかわからず混乱してしまう」

■整理整頓が苦手

「モノに対する執着やモノを捨てることを嫌がる傾向も強く、整理整頓が苦手な場合も」

●アスペルガー症候群を理解し、トラブル回避の事前対策を!

アスペルガー症候群には、おもに以上のような特性があるため、周囲の人はまずはそれをしっかり理解し、さらにトラブル回避の対策を事前に講じておくことがうまく人間関係を築くポイントだと、立石さんは話します。

「その人自身が悪いのではなく、あくまでも“相手の心を読み取るのが不得手な脳を持つ人”であることを理解すると、“この人は裏表がないとっても正直な人なんだな”とさえ思えてきて許容範囲も広がりますし、捉え方や接し方も変わりますね。さらに、特性に合わせた対策も効果的です。例えば、“すぐに”という表現は“15分後に”、“適当に持ってきて”ではなく、“3個持ってきて”など、具体的に指示したり、やってほしいことや、物事のスケジュールなどは、紙などに書いて“見える化”するのもおすすめです。これは、アスペルガー症候群の人が耳から得た情報よりも、目から入った情報のほうが処理しやすいという傾向があるからです」

また、本人がアスペルガー症候群であることを自覚している場合には、本人と話し合ったうえで、サポートするのも効果的だという。

「同じ障害をもつ人でも、できること、苦手なことは人それぞれ異なります。どんなことが苦手で、どんなサポートを必要としているか? を相談し進めていくと、お互いに相手を責めたり、自分を責めたりすることもなくなり、人間関係が築きやすくなりますね」

アスペルガー症候群の人が家族、友人、職場など身近に居るケースは意外と多いはず。彼らの言動を真に受けて非難したり悩むのではなく、アスペルガー症候群という障害について一人でも多くの人が理解すれば、誤解から生まれるトラブルも着実に減っていくのではないでしょうか。

(構成・文/横田裕美子)

お話をうかがった人