認知症の脳画像検査について

脳画像検査は、医療機器を用いて撮影した画像から認知症を診断する方法です。主な4つの脳画像検査について解説します。

CT検査

CTとは、Computed Tomographyの略でコンピューター断層撮影のことで、X線を用いて身体の断面図を撮影する検査です。認知症の検査では、脳を輪切りにしたような画像をCTで撮影し、脳の萎縮度合いや頭部の外傷、脳出血などを確認します。

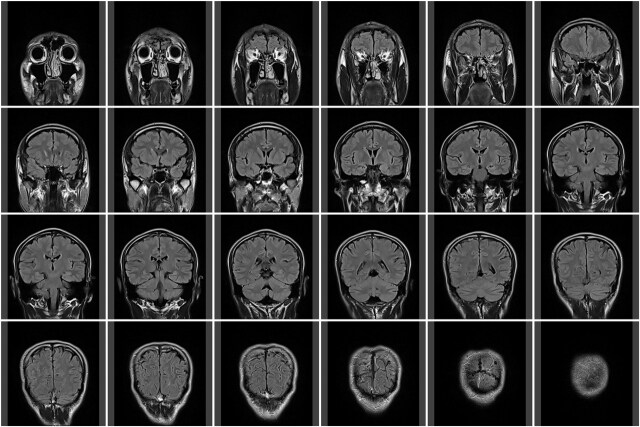

MRI検査

MRI検査では、磁気を用いて身体の内部を撮影します。認知症の検査では、脳腫瘍や脳梗塞、脳出血などがあるかどうかを確認します。なお、MRI検査は認知症の発症時期を推測するために行われます。

VSRAD検査

VSRAD検査は、MRIで撮影した画像を用いて、統計的手法によって解析する検査です。脳が萎縮が特徴的なルツハイマー型認知症の診断に有用です。また、アルツハイマー型認知症の早期に見られる海馬などの萎縮も調べられます。

SPECT検査

SPECT検査とは、微量の放射性物質を含む放射線検査薬を投与して行う検査で、投与された放射線検査薬が体内でどう動くかを画像化して診断を行います。認知症のSPECT検査では脳血流量を調べることができるため、脳の血流低下箇所やその度合いを統計解析して診断します。

認知症検査を受けるときの注意点

認知症検査を受けるときには、患者さんはもちろん、家族にとっても不安が伴うものです。いざというときにスムーズに対応できるように、認知症検査を受けるときの注意点をご紹介します。

認知症への理解と心の準備をする

認知症だと診断されてしまったらどうしよう、と不安になるのは自然なことですが、そのようなときこそ、適切な準備が必要です。まず、認知症について正しく理解することが大切です。認知症について知り、今後必要になる医療や介護について調べることで、心の準備をしておきましょう。過度に不安になったり、ネガティブなイメージばかり持ってしまったりする必要はありません。きちんと認知症を理解することで、間違った知識やイメージを改めることもできるでしょう。

患者さんだけではなく、家族や周囲の方々も認知症について理解を深めることが大切です。認知症の検査を受けることは、本人にとっては大きなストレスになります。家族や周囲の人が精神的にもサポートし支えあうことで、落ち着いて検査や診断結果を受け止めやすくなります。また、地域包括支援センターでは、認知症の相談を受け付けていますので、自分や家族だけで悩まずに、支援機関に相談してみるのもおすすめです。

検査結果は家族も同席して聞く

検査結果を聞くとき、患者さんは不安が伴うものです。医師から認知症だと診断されるときに、不安やショックで検査結果が頭に入らないこともあります。そのため、検査結果は家族や身近な方が同席して聞くことがおすすめです。

患者さんがいない状態で検査結果を聞くような場合は、結果を患者さん本人に伝えるか否かはケースバイケースで考えた方がよいです。患者さんの判断力に問題がない場合は、本人の希望に合う治療や生き方を尊重することができます。また、結果を知った後でも、患者さんに寄り添って周囲がサポートしていくことが大切です。

セカンドオピニオンも検討する

認知症検査の結果で、不明なことや納得のできないことがある場合には、セカンドオピニオンを検討するのも一つの方法です。セカンドオピニオンとは、初回の診断を受けた後に、別の医療機関で再検査を受け、別の医師に夜診断を受け直すことです。認知症の検査は診断が難しいので、見逃されていたり、別の疾患と混同されていることも少なくありません。

セカンドオピニオンを希望する場合は、まず現在の医療機関にその旨を伝えましょう。セカンドオピニオンを受けることで、前回の診断内容を再確認したり、納得したりするケースもあります。気になることがある場合は、遠慮なくセカンドオピニオンを利用することがおすすめです。

配信: Medical DOC