私たちの生活の基盤となるルールを定めているのが民法。その民法において「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められています。現在、この定めを改正し「選択的夫婦別姓にすべき」という流れにあります。

今の日本の現状において選択的夫婦別姓を選んだ場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?改正されれば今後私たちの生活が大きく変わるかもしれません。1つ1つ解説します。

選択的夫婦別姓について国連が勧告

2024年10月、国連の女性差別撤廃委員会が8年ぶりに日本の取り組みを調査し、その調査結果を公表しました。それによると、「日本では女性が夫の姓を名乗ることを余儀なくされることが多い」と指摘し、女性に対する差別的な制度であり、希望すれば結婚前の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」を可能にする法改正を行うよう勧告しました。この勧告は2003年から3回行われており、今回が4回目となります。

勧告を受けた法務省は「把握している限り、結婚後の夫婦どちらかの苗字を名乗らなければならないのは日本だけである(※)」という見解を示すなど、関係省庁で検討し対応していく等少しずつ法律の改正に向けて動き出しています。

(※)法務省が調査を行った19カ国において

(広告の後にも続きます)

夫婦別姓とは~成り立ちの歴史と変遷~

江戸時代の身分制度「士農工商」は有名ですね。この身分制度によって平民は名字が名乗れなくなったといわれています。明治に入って名字が義務化されましたが、その理由は兵籍取り調べの必要上から軍が要求したものといわれています。実は当時は夫婦が別の名字を名乗る「夫婦別氏制」でしたが、妻が夫の氏を名乗ることが慣習化していき、昭和時代に制定された民法でも「夫婦同氏制」が定められたという経緯があります。

このように、明治や昭和時代に制定や改正が行われた民法がベースとなり、現在は「夫又は妻の氏を称する」となったのです。これを同じ名字を名乗っても良いし、それぞれ別の名字でも良いと選択できるようにしようという動きにあるのです。

「選択的夫婦別姓制度」といわれていますが、民法等の法律では氏(うじ)と呼ばれていることから法務省では、「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。やや混乱しますが、基本的にはどちらも同じ意味です。

厚生労働省等の調査によると、結婚後に夫の名字を名乗る割合は約95%です。現在は夫も妻もどちらも働く共働き夫婦が一般的です。女性が名字を変えることにより、仕事や生活での不便さや不利益、アイデンティティの喪失などが選択的夫婦別姓制度の導入を求める動きに繋がっています。

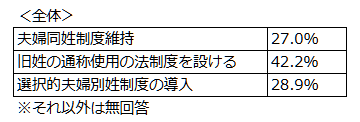

では、私たち日本人は夫婦同姓、別姓、どちらを望んでいるのでしょうか?令和4年に法務省が公表した「家族の法制に関する世論調査」では選択的夫婦別姓制度の導入を支持している人の割合は全体の28.9%となっています。

表:法務省「家族の法制に関する世論調査」を参照し筆者作成

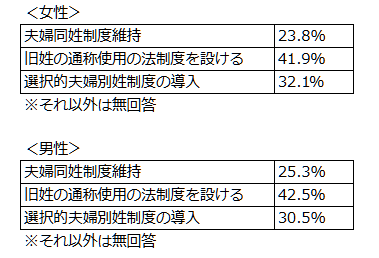

性別で見ると、女性の方がやや選択的夫婦別姓制度の導入を支持する人の割合が高くなりますが、男女合わせた全体の結果と比較して、明らかに異なる結果というほどではありません。

表:法務省「家族の法制に関する世論調査」を参照し筆者作成

アンケート結果で一番多かったのが「旧姓の通称使用の法制度を設ける」でした。これは結婚を機に夫婦同姓になるものの、仕事の時などに旧姓が使用できることを法律で定めるというものです。今でも結婚で姓が変わっても旧姓で働いている人はいますが、社会保険の手続きや税金の手続きなどは実際の姓で行うことになるため、完全な旧姓使用は難しい状況です。

この結果から、「旧姓の通称使用」が法的に整えば改姓への抵抗感が減り、夫婦同姓制度を維持しても問題ないと考える人が多いと見ることもできます。よって、「夫婦同姓制度維持」の割合と合わせると、ある意味6割以上の人が今後、夫婦同姓でも良いという見方もできます。