「良い学校」「良い会社」「良い結婚」……。親世代が信じてきた成功の方程式は、もはや通用しない時代。AIやグローバル化が加速するなか、子どもに必要なのは、変化に対応できる柔軟性と、自ら道を切り拓く力強さでしょう。「お受験」に熱中する前に、親が本当に子どもに与えるべきものとは? 精神科医さわ氏の著書『児童精神科医が「子育てが不安なお母さん」に伝えたい 子どもが本当に思っていること』(日本実業出版社)より、詳しくみていきましょう。

子の将来を決める親

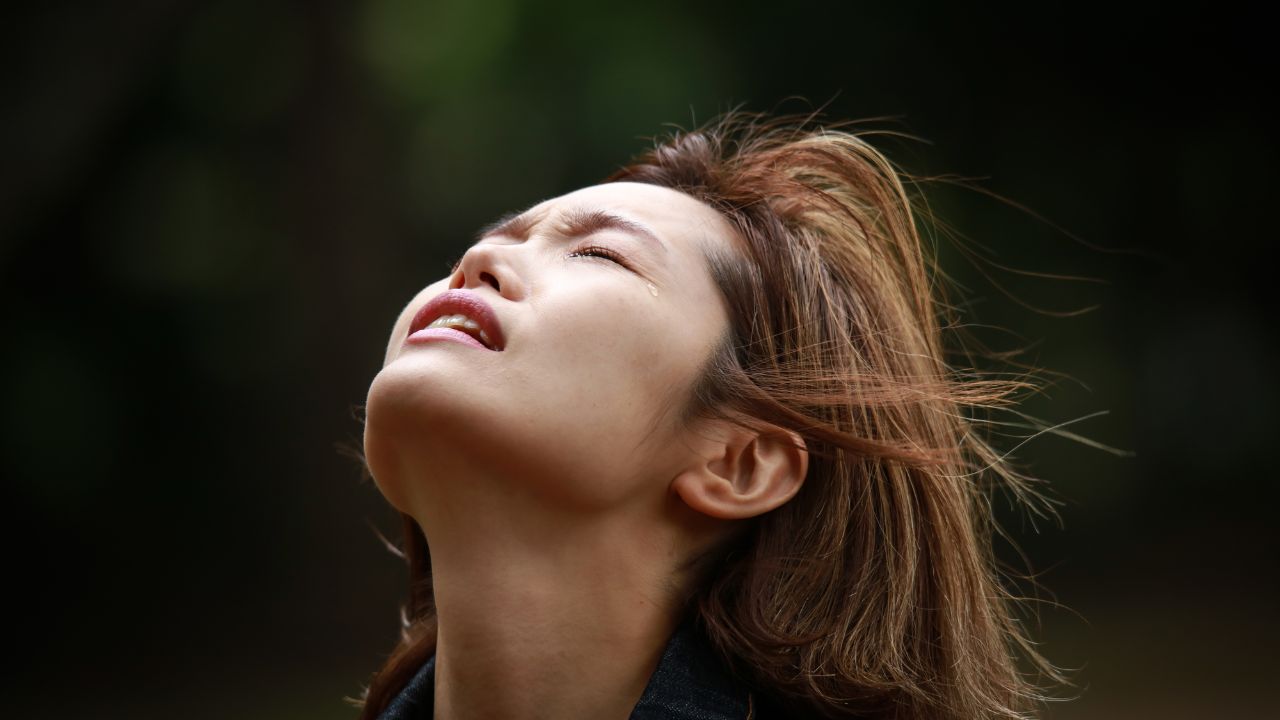

ある私立小学校の入学試験で、必死になっているお母さんたちの姿を見たことがあります。中には「これだけ受験にお金を使ったのに、落ちたのは自分のせいだ」と言って泣き崩れている方もいました。母親の自分がちゃんと勉強させなかったからだ、と。

私はその光景を見て、人生の主役が入れ替わってしまっているような気がしました。子どもには子どもの人生があるのに、親が子どもの主体性を奪ってしまっていると。親が子どもの主体性を奪ってしまうと、子どもは自分で考えて、自分の人生を選ぶことができなくなります。

以前、出会ったあるお母さんは、自分には稼ぐ力がなくて、稼ぐ夫に意見が言えないから、自分の娘には絶対に経済力のある仕事に就かせたいし、できれば医者にしたいと言っていました。そのとき、お子さんはまだ幼稚園児でした。

たしかに女性が経済的に自立して生きていくことは大事なことですが、母親の価値観を幼い子どもに押しつけるのは危険です。どんな職業でも、なれたからといって、その後の人生がうまくいくとはかぎりません。医師になってからも苦労する人もいれば、中にはやめる人もいます。実際、医学部在学中に自殺をする学生もいます。

自分で考えて、自分の足で生きていくという感覚がなかったら、どんな職業に就いても精神的につぶれてしまうことがあるのです。大事なのは、子ども自身が自分の人生を選びとっていくことではないでしょうか。

(広告の後にも続きます)

自分の人生の山を、自分の足で歩く

私の母は、よく子どもたちに「お母さんの言うとおりにしておけばまちがいない」と言っていました。私自身、小さいころはそうだと思っていたし、そう言われて安心もしたものでした。自分でどうしたらいいかをいちいち考えなくてもいいし、失敗したら親のせいにもできます。

でも大学生になってから、「私はこれまで、母の人生の山を登ってきたんだな」と思うようになりました。自分の人生の山を登ってこなかったことに気づいたのです。成人してからも「自分ってなんのために生きているんだろう」とか、「私なんて、もう消えてしまってもいいんじゃないか」などと苦しむことがときどきありました。

35歳、はじめての親への反抗

その後も母の干渉は続き、とくに姉と私の仕事選びや住む場所、交際相手、結婚相手など、すべてを把握しておきたい母は、さまざまなことに口を出しました。そんな私がはじめて親に反抗したのは、35歳をすぎてからです。

親の猛反対を押し切って、勤務していた病院をやめてクリニックを開業したときでした。恥ずかしながら、それが人生ではじめて親に反抗した体験でした。それまでは、なんでも「イエス」と答える「いい子」だったのです。

親から決められたことをやっていたら、いつまでも自分の軸で生きられませんし、失敗しても親のせいにできてしまいます。でも、自分で決めたことなら、どうなったとしても自分の責任です。独立するには大きな覚悟が必要でしたが、それ以来、私はようやく自分の人生の山を登っていると感じることができるようになりました。

子どもが小さなころは、ある程度は親が舵取りをする必要があるかもしれません。親が食べるものや着るものを用意してあげなければ子どもはなにもできませんし、学校や習いごとなども自分で選ばせるのは難しいかもしれません。成長段階のある時期までは、親が子どもの舵取りをすることで、子どもは安心感を得られます。

でも、少しずつ子どもの自立心を育てていくことも忘れてはいけません。大人になる過程では、むしろ自分で自分の人生の舵取りをしていくのだという自立心が生きていくうえでの自信を育みます。自分で考え、自分で選び、自分で挑戦してみる。その積み重ねが、自分自身に対する信頼感を育て、「自分をコントロールできる」という安心感につながっていくのです。

児童精神科医のつぶやき

勇気を出して子どもを手放していこう

精神科医さわ