日本の産業技術総合研究所(AIST)や筑波大学などの共同研究チームがノコギリカメムシのメスの後ろ脚を調べたところ、長らく「音を聞く耳」だと思われてきた器官が、実は卵を守るための「菌の栽培ポッド」だったことを明らかにしました。

この奇妙な脚の器官には約2000(平均2118±100)もの微細な穴が空いており、ここでカビの仲間の菌を飼育しています。

メスのカメムシは産卵するたび、この菌を自らの卵に塗りつけます。

すると卵は白い菌糸(きんし、カビの糸状繊維)のふわふわした壁で覆われ、寄生バチ(他の昆虫の卵に自分の卵を産むハチ)の侵入を防ぐことがわかったのです。

一体なぜカメムシはこんな意外な防衛方法を進化させたのでしょうか?

研究内容は2025年10月16日に『Science』で公開されました。

目次

- 「耳」の役割を疑う研究者たちの挑戦

- 「耳」ではなく「菌の畑」だった

- 母カメムシの「カビバリア」が意味する進化の知恵

「耳」の役割を疑う研究者たちの挑戦

昆虫が音を聞くという話は、もしかすると意外に思うかもしれません。

しかし、多くの昆虫はちゃんと音を感じ取っていて、そのための器官を持っています。

これを専門用語では「鼓膜器官(こまくきかん)」と言いますが、昆虫の場合、その鼓膜の位置が人間とはずいぶん異なります。

例えば、コオロギやキリギリスは脚に耳があります。

彼らの「耳」は前脚の脛(すね)の部分にあり、これで仲間の鳴き声や周囲の音を聞き分けています。

他にも、夜に飛ぶガの仲間は胸の横に、草むらで飛び跳ねるバッタの仲間は腹部に鼓膜器官を持っています。

つまり昆虫の耳は種類ごとにあちこちに進化しており、実に多様な場所に存在するのです。

さて、ここで話はカメムシに移ります。

カメムシといえば植物に付く嫌な虫という印象がありますが、彼らの一部にも鼓膜器官を持つ種がいると以前から報告されてきました。

その一つがノコギリカメムシというグループです。

この仲間では、メスの成虫の後ろ脚の一部分が平たく変形していて、そこが鼓膜器官ではないかと推測されてきました。

ですが、不思議なことに、この特徴的な器官を持つのはなぜかメスだけで、オスには見られません。

通常、音を感じ取る器官はオスもメスも持っていることが多いのですが、このノコギリカメムシのメスにだけ見られる特別な器官は、一体何のためにあるのでしょうか。

研究者の間では、「メスがオスの出す求愛の音や振動を後脚で聞き取るための仕組みではないか」という考えもありました。

しかしノコギリカメムシのオスはセミのように大声で鳴くわけでも、コオロギのように羽根を震わせて音を立てることもありません。

もし音を使ったコミュニケーションがないのなら、このメスの脚にある「耳のような器官」は、本当に音を聞くために存在するのでしょうか。

実際のところ、これまではこの謎に本格的に取り組む研究者はほとんどいませんでした。

ノコギリカメムシ自体があまり目立たない昆虫グループであるため、世界中に昆虫の研究者や愛好家はたくさんいますが、わざわざノコギリカメムシのメスの脚の謎の器官を詳しく調べようと考える人はいなかったのです。

しかし最近になって、日本の産業技術総合研究所(AIST)と筑波大学などの共同研究チームが、この小さな謎に本気で挑戦しました。

彼らが注目したのは、このカメムシの卵に見られる奇妙な現象でした。

ノコギリカメムシのメスは植物の葉の裏にたくさんの卵を産みます。

ところが、産卵後数日たつと、卵が白い綿毛のようなものに覆われてしまうのです。

まるでカビが生えたように真っ白になりますが、これは一体何なのか、そして何か意味があるのか、まったく分かっていませんでした。

研究者たちは、メスの後ろ脚にある「耳のような器官」と、この卵を包む白い物質が関係しているのではないかと考え、詳しく調べ始めたのです。

この謎の器官と卵の白い綿毛の正体は、どのような関係で結ばれているのでしょうか。

「耳」ではなく「菌の畑」だった

ノコギリカメムシの耳のように見える部分は本当に耳なのか?

そして卵を覆う白い物体はどこから来たのか?

謎を解くため、研究チームは日本に生息するノコギリカメムシを詳しく調べました。

すると驚くことに、この部分は従来考えられていた薄い鼓膜のような膜ではなく、硬くて小さな穴がびっしり並んだ構造であることがわかりました。

成熟したメスでは、その穴から白くふわふわした菌糸(きんし:カビの糸)が伸びていて、脚がまるで白い毛で覆われているように見えます。

この白い綿毛の正体を調べると、やはりカビの仲間の糸状菌であることが確認されました。

つまりこの脚の器官は、音を聞く耳ではなく、カビを住まわせて育てる共生のための器官だったのです。

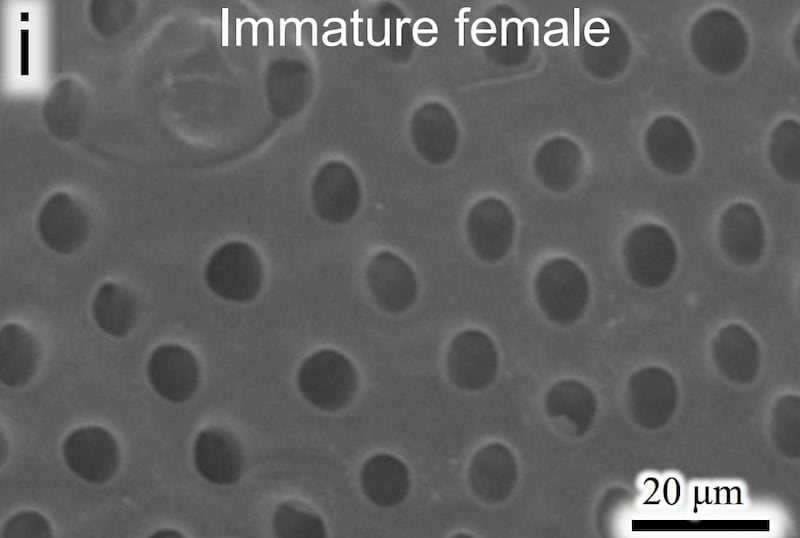

さらに顕微鏡観察から、後ろ脚のその部分には約2000(平均2118±100)個もの小さな穴が整然と並んでいることがわかりました。

穴の底には分泌液(ぶんぴつえき)を出す細胞があり、そこにカビが根を張っています。

ある意味で、その小さな穴一つ一つがカビにとっての「小さな植木鉢」のような役割を果たしているのです。

両方の後ろ脚を合わせると、実に4000室を超える“カビの集合住宅”になります。

では、メスのカメムシはこの「菌の家」をどう使っているのでしょうか。

観察を続けると、産卵のたびにメスは卵を一つ産むごとに後脚の菌をすくい取り、器用に卵の表面へ塗りつけていることがわかりました。

まるで筆で絵の具を塗るように、卵を白い膜でコーティングするのです。

数日がたつと、卵は白い毛のような菌糸に覆われ、ふわふわの毛布にくるまれたような状態になります。

そのままふ化を迎えると、幼虫には少しだけ菌がついていますが、成長とともに自然に取れ、幼虫の体には菌が残りません。

つまり、母親が菌を塗る目的は「子に菌を受け渡すため」ではなく、卵の期間だけ外敵から守るためだと考えられます。

次に研究チームは、実際に菌が卵を守っているのかを確かめました。

その結果、カビで覆われた卵では、寄生バチが近づいても卵に産卵できません。

一方、筆でカビを取り除いた卵では、寄生バチが容易に針を刺して産卵できたのです。

野外観察でも、カビを除いた卵の方が高い確率で寄生されることが確認されました。

さらに、母親の後脚を切除して菌を付けられなくした場合も、卵の寄生率が上昇しました。

このことから、卵を覆うカビが「物理的な防御壁」として働いていることが裏付けられました。

興味深いことに、寄生バチは菌糸を嫌がって逃げるというより、菌糸に動きを妨げられているようでした。

寄生バチのメスは何とか卵に近づこうとしましたが、菌糸が絡みつくため、触角を盛んにこすりながら払う動作を繰り返しました。

また、寄生バチの体に菌をたくさん付けても寿命や健康に影響は見られませんでした。

つまりこのカビ自体に強い毒性はなく、寄生バチを遠ざける主な効果は「化学的な毒」ではなく「物理的な壁」なのです。

母カメムシは「カビの壁」というユニークな手段で卵を守ることに成功したのです。