「僕はね、キザのやうですけど、死にたくて、仕様が無いんです」と短編『ヴィヨンの妻』で吐露した日本を代表する文豪・太宰治。しかし5回にも及ぶ自殺未遂と最期の入水によって世間が注目したのは、作品ではなく“死にたがる太宰”自身だった。

愛に飢えた太宰の自殺企図歴をたどった『文豪の憂鬱な癖』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち1回目〉

5回の自殺企図で周辺の気を引く寂しがり屋

死の前年にあたる1947(昭和22)年に発表した、短編小説『ヴィヨンの妻』のなかで、太宰治は主人公の夫である詩人・大谷に次のようにいわせた。モデルは自分自身だ。

――僕はね、キザのやうですけど、死にたくて、仕様が無いんです

太宰といえば、何度も自殺を試みた文学者として誰もが思い浮かべる存在であり、このセリフはいかにも彼らしいと感じられるかもしれない。ただし、太宰が本気で「死にたい」と思っていたのか、疑われる節もある。

太宰の自殺の回数は、初めて自殺を試みた旧制高校のときから、玉川上水で本当に亡くなってしまう38歳までの18年間でなんと5回にも及ぶ。

そのうち3回は女性を伴った心中だった。彼はその死に損ないの経験や自殺願望を作品のネタに使ったり、周囲に吹聴して回ったりと、世の中の注意を引きつけた。世間は次第に、太宰の作品ではなく、太宰がどうくたばるかに関心を寄せるようになっていく。

いくら立派な死生観を抱いていようと、やたらに“死”を仄めかしていれば、「ただの死にたがり」と軽くあしらわれてしまうのは仕方がない。

もちろん、太宰にまったく真剣味がなかったわけではない。そもそも彼をこれだけ「自死」へと引き寄せた要因のひとつとして、芥川龍之介への傾倒が挙げられる。そして、生涯にわたって愛憎が交錯し続けた、自身の生い立ちも大きな要因であった。

大地主の家に生まれるも愛情には恵まれない幼少期

太宰治は、1909(明治42)年、青森県北津軽郡金木村(現在の五所川原市)で「金木の殿様」と呼ばれた津島源右衛門の六男として生を受ける。本名は津島修治である。

明治維新とともに金融業に乗り出した津島家は当時最盛期を迎え、青森で三番目という大地主にまでなっていた。父の源右衛門は衆議院議員から高額納税者として貴族院議員に、兄の文治も衆議院議員、青森県知事、参議院議員を務めるという家柄だった。

小作人300人に任せる津島家の田畑は2000ヘクタール、東京ドーム約430個分にもあたる。現在では「斜陽館」という名で公開されている実家には、19もの部屋があって使用人が30人もいたという。

太宰は多忙な父と病弱な母に直接育てられることはなく、5~6歳までの人格形成期におもに接していたのは、母親代わりの母方の叔母・キヱと子守の少女・たけくらいであった。この幼少期の環境こそが太宰ののちの人生に大きな影響を与えている。

生まれつき敏感で人間を恐れるような質ではあったが、裕福な家庭に生まれながらも両親から十分な愛を受けずに過ごしたことで、太宰はどこまでも満たされない愛情に対する渇望と強い依存心を抱くようになっていた。

その一方で、学業では旧制高校まで大秀才として過ごす。それが一種の“放蕩者”へと転じたのには、実家の豊かさが影響を及ぼしている。

旧制弘前高等学校に入学した18歳の1927(昭和2)年、彼は当時の一般的な勤め人が稼ぐ数倍もの仕送りを受け取りながら、流行りのプロレタリア思想にも染まる。その矛盾に悩んだ反動からか、多額の仕送りで花柳界に溺れ、女遊びにふけっている。

芥川龍之介の自殺に大きな衝撃を受けたのも同じ時期だった。この年の5月、青森での講演会で初めてその姿を目にした憧れの作家は、わずか2カ月後にはすでにこの世の人ではなくなっていた。

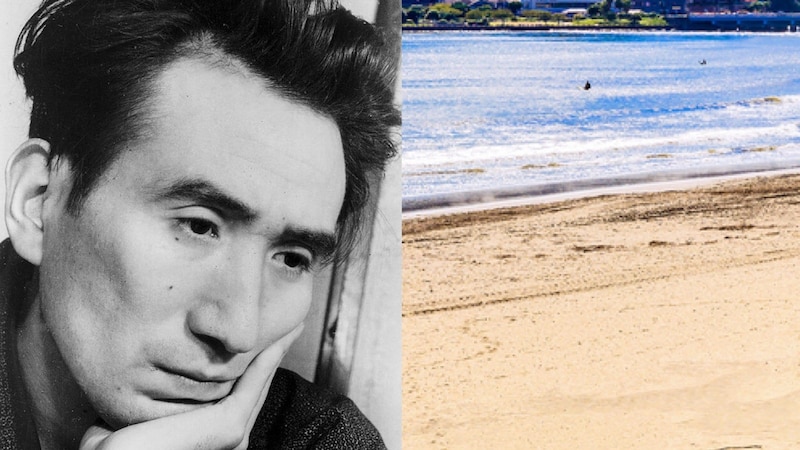

頬杖をついた芥川の肖像写真を真似て、のちに自分のプロフィール写真を撮らせたほど心酔していただけに、芥川自殺の報を知った太宰がどれほどの喪失感に襲われたのかは想像に難くない。