秋は多くの大学で学園祭がにぎわうシーズンだが、これほどの熱狂を生んだ学園祭があっただろうか。今から37年前、1988年の横浜国立大学で行なわれたロック・コンサートが、なぜ“伝説の学園祭”と語り継がれることになったのか。その知られざる逸話を紹介しよう。

トリの泉谷しげるの前に現れた謎の四人組

1988年11月13日──。

その年の9月に昭和天皇の重体が報じられ、ニュースでは陛下の下血量が随時速報されていた時期。世間には自粛ムードが少しずつ漂い始めていたものの、横浜国立大学の学園祭は予定通り開催された。

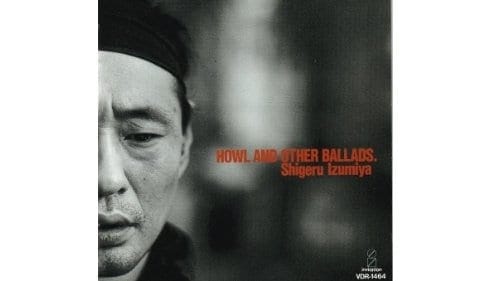

目玉は、野外で開催されるロック・コンサート。ラインナップは、同年1月に発表したレーベル移籍第1作となるアルバム『吠えるバラッド』が高い評価を集めていた、泉谷しげる with LOSER。

ザ・ダイナマイツ〜村八分〜裸のラリーズを渡り歩いたギタリスト、山口冨士夫が新たに結成したバンド、ティアドロップス。

そして元ローザ・ルクセンブルクのどんとを中心とした新生バンド、ボ・ガンボス(BO GUMBOS)の3組だった。

最初に登場したのは、メジャーデビュー前のボ・ガンボス。原色のド派手な身なりのヴォーカルと、転がるようなピアノのカッコよさ。そして粘っこいファンキーなグルーヴで、当時高校生だった筆者も一気に心を奪われ、いつしかクラーベのリズムで手拍子を叩いて踊っていた。

彼らにとっても、この日のライヴは非常に印象深いものだったらしく、1995年にリリースされたライヴ・アルバム『ずいきの涙 BEST OF BO GUMBOS LIVE RECORDINGS』には、12曲中7曲もこの日の演奏が収録されている。

続いて登場したのは、前年に結成されたばかりのティアドロップス。ドレッドヘアで強烈なインパクトを放ちながら登場した山口冨士夫は、出てくるなり「檻の中で書いた曲」と語って、『グアテマラのインディオ』を歌い出す。

そこから70年代のストーンズを彷彿とさせるロックンロールを次々と繰り出すステージは、まさしく“寝ぼけ眼にいきなりサンシャイン”な衝撃だった。

そして最後は、泉谷しげるのはずだったが……ステージに現れたのは、土木作業員風の出で立ちに、アコースティク・ギターやウッドベースを抱えた正体不明な4人組。

そう、それが「ザ・タイマーズ」だった。後に知ることだが、この日、彼らは結成して3回目のライヴだったという。クチコミでタイマーズの噂を知った、一部の耳の早いファンが会場に集まっていた。しかし、多くの人はタイマーズの存在を知らないまま、ほとんど“事故”のような形でステージを目撃することとなった。

メディアでは流せない替え歌も…

『タイマーズのテーマ』を演奏し始めた途端に、大勢の観客が一気に惹きつけられ、激しい渦に巻き込まれたかのような盛り上がりへと変化していったのを鮮烈に記憶している。

そこから間髪入れずに『偽善者』を繰り出し、さらに『偉人の歌』を畳み掛ける構成は、約1年後にリリースされることになるアルバム『ザ・タイマーズ』とまったく同じ流れ。

だが、この日は『偉人の歌』を歌おうとする直前になって、ライヴの運営スタッフが割って入り、演奏を中断させた。盛り上がり過ぎたあまりに、多くの観客がステージ前に詰め寄せ、ケガ人が出たためだという。まさに暴動寸前のようにカオスな光景は、今ではちょっと考えられないほどだ。

「後ろに下がらないとライヴがこれ以上続けられない」とスタッフがアナウンスする後ろで、明らかに不機嫌そうな忌野清志郎っぽい“ZERRY”が辛抱たまらずギターでブギのリフを弾き、『偉人の歌』を歌い始める。

最初から決まった曲順だったとはいえ、「もしも僕がえらくなったなら 君がうたう歌を止めたりしないさ」というフレーズが飛び出すと、会場からはさらに歓声が上がり、もう誰にも止められない状態になっていた。

その後も、『こんにちは赤ちゃん』のとてもメディアでは流せない替え歌『さようなら◯ちゃん』や、RCサクセションが物議を醸した『COVERS』収録の『サマータイム・ブルース』を逆手に取った『原発賛成音頭』など、言いたい放題な楽曲が並ぶ。さらにシンプルに美しい『デイ・ドリーム・ビリーバー』『彼女の笑顔』へと続く流れ。

筆者も観客エリアの中ほどでライヴを見ていたのだが、いつしか人の波に呑まれてもみくちゃにされながらも、気づけばほぼ最前列の場所でステージにかじりついていた。その鮮烈な切れ味を持ったメッセージにすっかりヤラれてしまっていた。

ザ・タイマーズのステージジャックにしばらく放心状態だったが、正気に戻してくれたのは、やはりこの日のメインアクトである、泉谷しげる with LOSERだった。

村上PONTA秀一(ドラムス)、吉田建(ベース)、下山淳(ギター)、そしてRCから仲井戸麗市(ギター)が参加したスペシャルなバンドは、タイマーズのインパクトを超える、素晴らしく熱のこもったステージで、オーディエンスを燃え尽きさせた。

終盤には、“なぜか会場に居合わせた”忌野清志郎も、急遽コーラスで参加するというハプニングも飛び出した。

この日の衝撃的な体験のせいで、ライヴのおもしろさと興奮を味わってしまい、筆者はすっかりライヴ・ジャンキーになってしまった。そして、この学園祭ライヴを目撃し、後にミュージシャンや音楽関係者として活躍する人たちが何人もいたことを知ったのは、それから十数年経った後のことだ。

その場に居合わせた若者たちにドデカい衝撃を与えた、1988年の横浜国大野外ライヴ。プロテストソングもラブソングもナンセンスソングも、おかまいなしに歌える。そんな自由が確実に侵食されつつあることを、この学園祭ライヴは訴えかけてくる。

文/宮内健 編集/TAP the POP