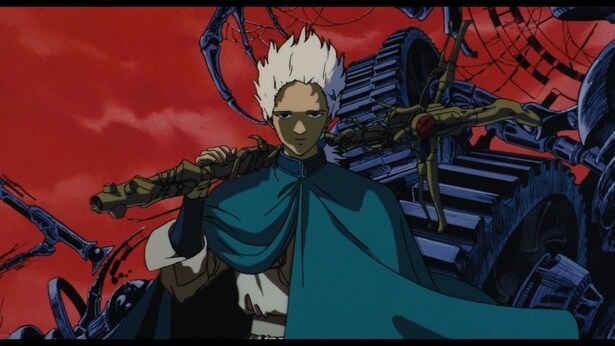

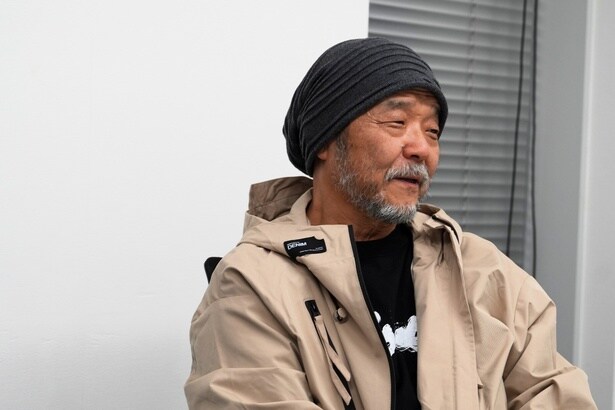

その美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で、熱狂的なファンを生んだ本作を、押井監督自身による監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化。第78回カンヌ国際映画祭クラシック部門に選出され、日本公開に先駆けてワールドプレミア上映を果たした。そこでMOVIE WALKER PRESSでは、押井守監督に直撃インタビューを敢行!4K化の過程から、難解と知られる本作の楽しみ方まで語ってもらった。

■「昔の作品がもう一度世に出るんだから、仕事をしてきてよかったと思う」

――『天使のたまご 4Kリマスター』版を初めて観た時の感想を教えてください。

「最初はどうだろうという感じだったけれど、完成版を観るとこれはやりがいがあったと思ったよね。これまで何度かやった4Kリマスターのなかで、やりがいという点では『天たま』が一番かな。それはやっぱり細部。制作時、スクリーンでの上映であっても見えない部分がたくさんあったにもかかわらず、この作品はOVAなわけだからほとんどの観客はビデオで観る。そうなると、暗部は全部潰れちゃっている状態。実際はたくさんの描き込みがあったのに、それがまるでわからなかったのが今回、ようやくわかるようになった。デジタルのない時代に、これだけの緻密な仕事をしてくれた当時のスタッフは本当にすばらしい。感謝しかないですよ。

アニメーションは昔のほうが劣っているということは必ずしも当てはまらないことを証明した作品でもあると思っている。人間の手のみで創り出した世界だったので、いまは出来ないことがたくさんある。ゆらゆらと動く女の子の白い髪の毛の動きなんて、いま描ける人はいないと思うよ。『風の谷のナウシカ』(84)から宮さん(宮崎駿)の作品をずっとやっていた保田(道世)さんという方がハンドトレースでやってくれた。もう失われた技術ですよ。あとは美術の(小林)七郎さんの途方もない仕事。背景の上にもう一枚セルを載せてペンでタッチを入れくれた、それも全編、ひとりだけで。お2人とも亡くなったので、そういう意味では継承されないアートになってしまった。ほかにもそういう技術がたくさん散りばめられていて、古いアニメーション=レベルが低いわけではないことを確認して貰えたらうれしいよね。

あとはやっぱり音かな。当時は、この作品はモノラルがふさわしいと思い、そういう録音をした。でも今回、サラウンドにしてみたら、大きな効果があった。とりわけ洪水や魚狩りのシーン。ダイナミックなシーンでの音の回し方が確かにすばらしかった。

40年前の作品、しかもヒットもしてないので、たとえ観たことがあった方でもほとんどが記憶の彼方。改めてスクリーンで観たとしても、最初のバージョンとは比べることすら出来ないんじゃないかな。そういう意味では、かなり別の仕事になっていると思う」

――本作は第38回東京国際映画祭で上映されましたが、チケットは完売だったと聞いています。これは押井さんの過去作を楽しんでいるファンがたくさんいるということですが、そういう状況をどう思われますか?

「『紅い眼鏡』(87)や『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』、そして『機動警察パトレイバー the Movie』(89)などの再上映もあって、そういう1年だったんだなという印象ではあったんだけど、それにしてもなんでこんなに昔の映画ばかり?とは思うよね。別に引退したわけじゃないし、実際いまも新しい企画が進行していて忙しいわけだから、不思議な感覚ですよ。新文芸坐での『押井守映画祭 2025』に来てくれたお客さんを見たら、意外と若い人だったり女性がいたりする。トークイベントの時、この映画を初めて観る人に手を挙げてもらったら半分くらいいるの。濃いお客さんばかりだと思っていたら違うんですよ。昔は独り者のおっさんや自衛官が多かったのに(笑)。ということは、いわゆる“押井信者”ばかりじゃないということでしょ?

そういうこともあって正直、いま、自分がどんな立ち位置の監督なのかわからなくなった。昔はよくわかっていたけど、いまはわからない。自分の立ち位置が変わり始め、潮目も変わったとしか言いようがない。

とはいえ、うれしいことですよ。昔の作品がもう一度世に出るんだから、仕事をしてきてよかったと思うよね。いまの若い人たち、私の作品を初めて観る人たちがどう思うのか見当もつかないけど。でも『天たま』に関しては、そういう危惧はしてない。どんな意見が出てきても不思議じゃない映画だと思っているから」

――最初のOVA発売時はみんなを困惑させてしまいましたからね。

「でも、私はそういう作品が多いんだよね(笑)。後年、改めて公開したら評価が変わっていたという経験を何度もしている。私は映画にはリターンマッチがあってもいい、その権利があると思っているから、いまの状況はやっぱりうれしいですよ。実は『天たま』、海外に権利を売り飛ばされちゃったこともあり、ああこれで永久に私の手を離れてしまったなあとショックだったからね。仕事はやっておくもの。映画の運命は最後までわからないということです」

■「映画というのは自分勝手に解釈するからおもしろい」

――押井さんはご自分のことを“職業監督”と言っていますが、そのわりには『天たま』のように難しい映画、観客がついていけないような映画が多くないですか?

「いや、わかりやすい映画をつくりかけたことは何度もあるんだよ。でも、途中で飽きちゃうの(笑)。簡単に言っちゃえばモチベーションが続かない。そういう時にヘンなことをやり始めると途端にモチベーションがアップして、そっちにどんどん引っ張られて行く。気が付くと面妖なものが入り込んでいた…という感じ。それはアニメも実写も同じ。ほかの監督だって、こういうのをつくってしまいました、みたいな経験、絶対にあるはず。私はその数が多いだけですよ。

『天たま』の時もそうだった。最初は夜のコンビニを舞台にしたドタバタコメディで始めたのに、どんどん違う方向に行ってしまった。そもそも天野(喜孝)ちゃんに声をかけた時点で、そういう映画にならないことは自分でもわかっていたし、彼が描いたキャラデザインを見て腹をくくったんだよ。絵コンテを切りながら『これはヤバい』と思ったものの、もう止まらなかったんだよね。公開方法がまだ未知数だったOVAだったこともあって、大好きな聖書要素を盛り込み、さらに当時ハマっていた(アンドレイ・)タルコフスキーの“水”の感覚を入れ、徹底的にメタファーに特化した映画にしようとして突き進んでしまった。

やっぱり、その前の作品『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)が興行的にも数字を出したのがまずかった。メタファーをそれなりに入れた作品だったにもかかわらず、興行面でも認められたわけだから、今度はメタファーに満ち満ちた映画にしてみよう、もしかしたら行けるかもしれないって。登場人物は2人だけ、セリフも可能な限り削り、ストーリーはどうでもいい。アニメーションがもっている表現力だけで勝負しようということにしちゃったんだよね。だから、“水”とか“ゆらゆら動く髪の毛”とか、アニメーション的にはハードルの高い要素ばかりを持ち込んでしまった。当時のアニメーションの力でどこまで行けるのか、それを試してみたいという気持ちも強かったから。

そういうふうに思いながら切った絵コンテと天野ちゃんが描いたボードを見せたら、当時の錚々たるアニメーターや技術者たちが『やる!』と言ってくれて、ギャラ等は度外視して全力投球してくれた。その結果が、4Kでこそ真価を発揮できる映画になったんだよ」

――そのメタファーですが、本作では“鳥”なんですね?押井さんの作品、本作のみならず鳥がたくさん出てきますが、本作では鳥そのものは出ていませんね。

「この作品の世界観は“鳥”で成立していて全編、鳥のモチーフが繰り返されている。たまご、羽毛、化石、上空を羽ばたく音…いろいろ登場させていても、鳥は一切出てこない。なんで鳥かといえば大好きだからですよ。ただし、世間がもっているイメージとは違うんじゃないかと思っている。鳥は恐竜の末裔だけあって、普通の動物とは異なる。脚には恐竜っぽさが残っていて、よくよく見ると怖いんです。当時の私は鳥に関しての書物を読みまくっていたし、絵画や鳥のモチーフを絶えず探していた。そうやって集めた知識や情報の集大成が『天たま』と言ってもいいくらい。鳥だけではメタファーとして機能しづらいと思ったので魚も出すことにした。その影であったり彫刻であったりは表現しているけれど、やはり実際の魚は一切登場していない。迂遠とはいえ、メタファーだけで構成した作品にしたかったからだよ。タイトルには『天使』とあるけど、天使も出てこないでしょ」

――メタファーだけだから、みんながいろんな解釈をしますよね。そういうファンは押井さんに正解を教えてもらい、照らし合わせてみたいのかもしれませんよ。

「監督が正解をもっていると思っているのがもう間違いです。もっていません!だから、皆さんそれぞれの解釈を読んでも『違うかなあ』という感じ(笑)。でもさ、いつも言っているけど、映画というのは自分勝手に解釈するからおもしろいんだよ。私がいつも言っている『映画は語られて初めて映画になる』というのはまさにそのこと。そうやって語ってくれているのを読んだり耳にして『なるほど』と思うこともあれば『ちょっと違うかなあ』というのもあり、さらに自分で気づかなかったことを指摘されることもあるからおもしろいんです。自分なりの解釈を探すのが映画を観るおもしろさであり醍醐味。私はそう思ってます」

――もうひとつ、自分はエンタテイナーだと自称していらっしゃいますが、その根拠は?

「“エンタテイナー”と自称しているのは、エンタテインメントというのはドンパチがあったりするだけじゃなく、知的な作品こそがエンタテインメントだと考えているからです。映画における娯楽はワクワクドキドキだけではなく、なんだか妙に気になるなというのも魅力のひとつ。だから、平気でエンタテイナーだと言っているの(笑)。いや、確かに現場で『オレはエンタテイナーだ!』というと、みんなが『えーっ!』という反応を返してくるけど、私は人を楽しませるのが大好き。だから、シリアスなことをやっている時に、バカをやりたくなってヘンなギャグを入れてしまう。そうやって、自分もおもしろがっているんですよ(笑)」

取材・文/渡辺麻紀