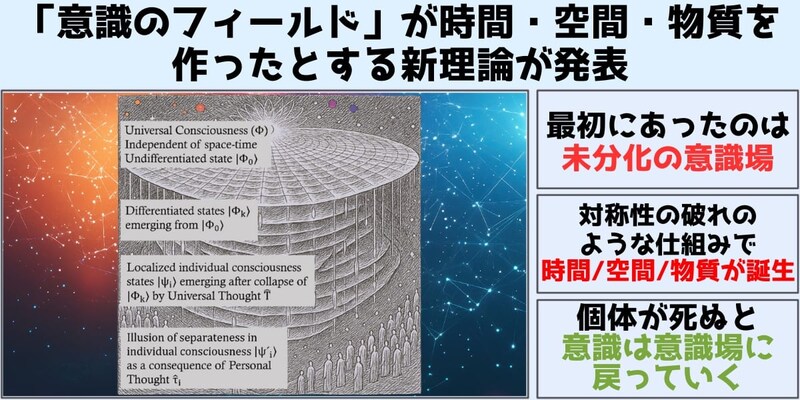

スウェーデンのウプサラ大学(UU)で行われた研究によって、「ビッグバンより前に“意識の場”が存在し、そこから時間や空間や物質が生まれた」という常識破りの理論モデルが提案されました。

この研究では、意識そのものを宇宙全体に広がるフィールド(場)としてとらえ、量子場理論(粒子を場の揺らぎとして扱う理論)の道具を使って、その場のゆらぎや“崩れ方”から時空や物質、さらには私たち一人ひとりの意識がどのように立ち上がるかを数式で描いています。

さらに著者は、私たち個々の人間の持つ意識は意識場の上に存在する波のような存在であり、肉体は滅びても意識は意識場に帰っていくと解釈できると述べる仮説を提示しています。

この仮説は、量子物理学と古くからの哲学・宗教の思索を「数式」で橋渡ししようとする試みでもあります。

脳の副産物だと考えられてきた意識を、むしろ宇宙の基本要素と捉え直す視点は、意識研究の難問に挑む一つの革新的アプローチです。

日本では物理学と哲学の領域を結びつける試みは希薄ですが、欧米などでは物理学者と哲学者が一緒に量子論や時空の基礎を議論する大学や研究センターも少なくありません。

そしてそうした場では物理学と哲学の融合はトンデモ科学ではなく真面目な学問としてとらえられています。

そのため今回の研究は異色の内容ながら、専門誌で当該号の最優秀論文に選ばれ、表紙も飾るなど注目を集めています。

もし“意識の場”が本当に宇宙の根っこにあるとしたら、私たちが世界や自分自身をみる視点はどこまで変わるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月13日に『AIP Advances』にて「基礎的場としての普遍意識:量子物理学と非二元哲学の理論的架け橋(Universal consciousness as foundational field: A theoretical bridge between quantum physics and non-dual philosophy)」とのタイトルで発表されました。

目次

- 物理学と哲学の融合による新理論

- 「意識フィールド宇宙論」は全てが意識の場から発生したとされる

- 専門家向けの解説

物理学と哲学の融合による新理論

科学の教科書では、ビッグバンで宇宙が生まれ、星や惑星ができ、生命が進化し、脳ができて、最後に意識が生まれた、と説明されます。

ところが、自分の内側でふと顔を出す不思議な「気づき」や「在る感覚」は、どうも単なる副産物にしてはしぶとく、深く感じられます。

物理学の世界でも、この違和感に悩んできた人たちがいました。

量子論では、「観測するまでは状態が決まらない」という有名な問題があり、「観測する側=意識」をどう扱うかが長年の議論の種でした。

シュレーディンガーやボームといった物理学者は、晩年になるほど「意識は世界の根本に関わっているのではないか」と書き残しています。

一方で、古代インドの非二元論や仏教、キリスト教神秘主義などは、昔から「意識こそが根本で、物質や自我はむしろその表れだ」と語ってきました。

しかし、それはあくまで比喩であり、科学の数式とは別世界の話として扱われてきました。

今回の論文が面白いのは、この二つの世界──量子場理論(粒子を場の揺らぎとみる理論)と、非二元論(心と物質は本当はひとつという考え)世界観──を、一つの数理モデルで同じテーブルに座らせたことです。

「意識力学」ともいうべき新たな理論は宇宙をどのように描いているのでしょうか?

「意識フィールド宇宙論」は全てが意識の場から発生したとされる

粒子を場の揺らぎとみる理論(量子場理論)と心と物質は本当はひとつという考え(非二元論)はどのように結びついたのでしょうか?

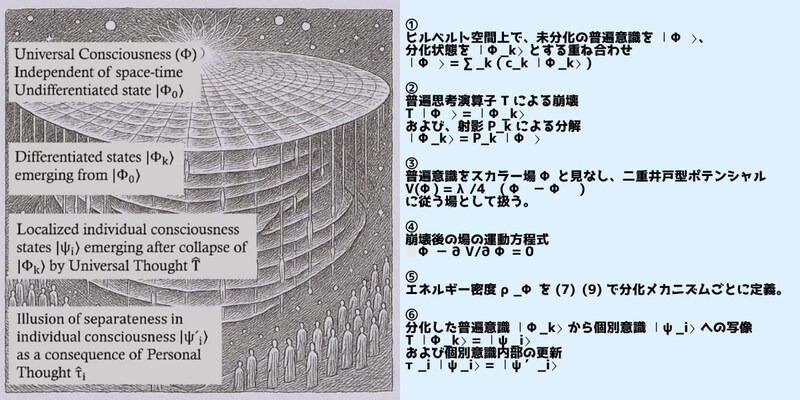

論文ではまず量子力学の「場そのもの」を「意識フィールド」に対応するものとして数式を構築しています。

そして研究では「意識をあらわす場を一本用意し、それをふつうの量子場理論のレシピで動かしてみる」というアプローチがとられました。

電子や光子を扱うときと同じように、宇宙全体に広がる「意識フィールド(意識の場)」を想定し、その場が時間とともにどんな形を好み、どこに落ち着くのかを決める“エネルギー地形”を設定します。

「意識だから特別な数学が必要」とは言わず、既存の物理で使い慣れた道具をそのまま転用しているのです。

著者はまず、宇宙じゅうに広がる「意識フィールド(意識の場)」をひとつの場として定義します。

これは、ヒッグス場やインフレーション場と同じタイプの「スカラー場」として扱われます。

この場には「エネルギーの地形」が与えられており、その地形は山と谷のある形をしています。

高い山のてっぺんは「どこにも偏りのない、完全に未分化の状態」、いくつもの谷は「具体的な宇宙のパターン」に対応している、というイメージです。

ビッグバンの前、この意識の場は「山のてっぺん」に乗っていて、まだどの谷にも落ちていません。

著者は、この状態を「あらゆる宇宙の可能性が重なった“未分化の普遍意識”」とみなします。

そこに「普遍的な思考」と呼ばれる作用がはたらき、場はどこかの谷に崩れ落ちます。

この「どの谷に落ちるか」の選択こそが、どんな法則や定数をもつ宇宙になるか、そしてどのような構造や生命や意識が育つかを決める、とモデル化されています。

物理のことばで言えば、これは場の対称性が自発的に破れ、ひとつの現実が選ばれるプロセスとして描かれているのです。

興味深いことに、この過程は物理学で言う「自発的対称性の破れ」にたとえられます。

物理学では量子的な「ゆらぎ」が少し入ると、安定性が崩壊して宇宙誕生につながる膨大なエネルギーが発生したと考えられています。

同様に、意識の場に最初のゆらぎが起これば、「自分と他者」「観察者と観測対象」といった基本的な区別が芽生え、ひいては空間や時間の次元まで立ち上がってくるというのです。

谷に落ちたあとの意識フィールドは、宇宙論でおなじみの「場の方程式」に従って時間とともに変化していきます。

ここから先は、従来のビッグバン宇宙論と似た流れです。

場のわずかな揺らぎから、密度のむらが生まれ、銀河などの構造が成長し、生命が誕生し、やがて個別の意識が登場します。

しかしこの理論によれば、私たち個人の意識は意識の場という“大海”に現れた一時的なさざ波にすぎません。

一人ひとりの心は独立した島ではなく、根っこの部分で深く繋がった存在だというわけです。

著者は、意識フィールドの局所的な“盛り上がり”や“波”が、粒子や物質構造だけでなく、私たち一人ひとりの意識としても現れると定義します。

ここで登場するのが「波と海」のたとえです。

意識フィールドという大きな海から、ところどころで波が立ちあがります。

波はしばらく進み、やがて消えていきますが、海そのものは残ります。

このモデルでは、波が「個人の意識」、海が「普遍的な意識」です。

波どうしは別々に見えますが、実際にはひとつの海の動きにすぎません。

著者は、「個々の意識がバラバラだという感覚は、場のふるまいを局所的に見ているせいで生じる錯覚だ」と述べ、個体が死ぬことは、波が海に溶けて戻ること、つまり意識が消えるのではなく普遍的な場に再統合されることだと解釈できると書いています。

著者はこのモデルを単なる空想に終わらせないため、いくつか具体的な検証提案も行っています。

たとえば論文では、もし意識が本当に場として存在するなら「人間の意志が量子真空の揺らぎに影響を与えるかもしれない」「瞑想などで意識状態を整えた人同士の脳波パターンに通常とは違う同期が見られるかもしれない」といった実験のシナリオを示しています。

とはいえ、この理論は非常に大胆な仮説段階であり、直ちに受け入れられるものではありません。

また「意識が波動として宇宙に満ちている」といった発想は一部で魅力的に聞こえる反面、従来の脳科学や物理学の常識には真っ向から反するものです。

そのため日本のような物理学と哲学を合わせて考える風習が薄い文化では、今回のような研究はすぐに「トンデモ説」というラベルがつけられ嘲笑されてしまうかもしれません。

しかし本研究は意識と物質の溝という難題に真正面から挑み、「もし意識を宇宙の基礎として扱うなら、量子論や宇宙論や非二元論的な直感を、こんなふうにまとめて説明できるかもしれない」という、ひとつの大胆な“世界観の提案”として評価されており、先に述べたように論文は専門誌で当該号の最優秀論文に選ばれました。

もし暇なら、物理と哲学の融合を「笑う文化」と「称える文化」のどちらが優れているかについて、考えてみるといいかもしれません。