風邪やインフルエンザでぐったりしているとき、「今日は誰にも会いたくない、一人で寝ていたい」と感じることがあると思います。

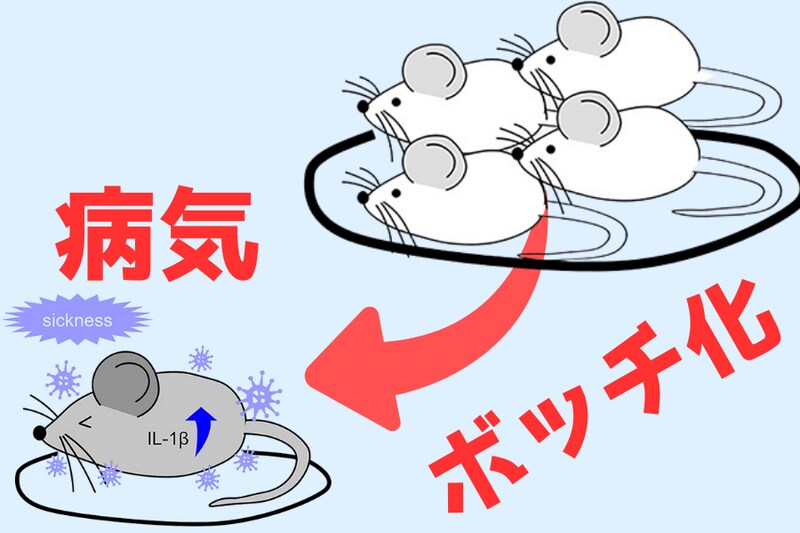

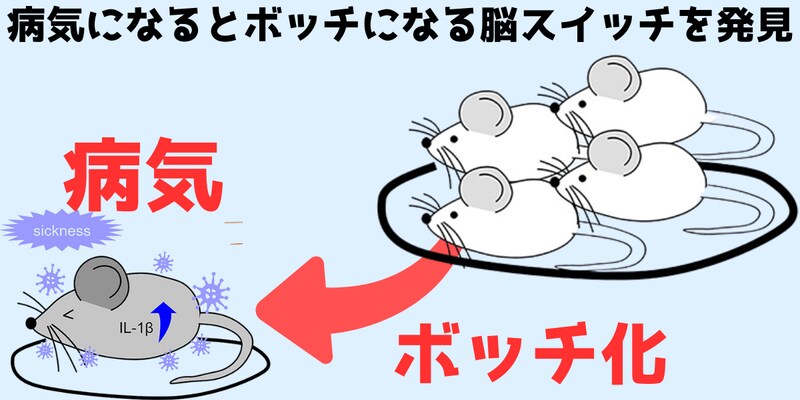

日本の慶応大学とアメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)そしてハーバード大学によって行われたマウス研究により、この「ボッチになりたい気分」が単なる体力不足ではなく脳内にあるボッチ専用回路の働きである可能性が示されました。

研究では感染して炎症が起こると特定の免疫分子が増加してそれがセロトニンを出す神経が多い脳領域に影響を与えることで「ひとりになりたい」神経回路がオンになることが示されています。

つまり「だるさ」と「ボッチ化」は脳の中では別々の仕組みで動いており、少なくともマウスでは病気のときの自己隔離は、脳が自ら選ぶ“行動モード”であることが示されてきました。

私たち人間の脳でも同じような“ボッチ専用スイッチ”が働いているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月25日に『Cell』にて発表されました。

目次

- 病気でだるいから「仲間との交流」を避けているのか?

- 「今日は誰にも会いたくない」をつくる“ボッチ専用回路”

- 健康な脳にも「ボッチ化回路」が存在するという発見

病気でだるいから「仲間との交流」を避けているのか?

風邪をひいたとき、LINEの通知すら開きたくないことがあるのは、気のせいではないのかもしれません。

病気で寝込んでいるとき、普段なら楽しいはずの友達との会話も「今日はいいや」と感じてしまうことがあります。

これは人間だけでなく、動物でもよく見られる反応です。

例えば、実験用マウスが細菌の成分を注射されて「病気モード」になると、同じケージの仲間から少し離れた場所でじっとする時間が増えることが本研究などで示されていました。

一種の「自分から距離を取るソーシャルディスタンス」です。

これまで、この行動は「体がだるくて動きたくないだけ」だと考えられてきました。

熱や関節痛、筋肉痛など、いわゆるシックネス・ビヘイビア(sickness behavior:病気のとき特有の行動)全体の一部として、まとめて説明されていたのです。

確かに、寝込んでいるときに友達の家まで遊びに行くのは大変ですから、「動けないから結果的に一人になる」という説明でも、なんとなく納得できてしまいます。

しかし、生物学の世界では以前から「もしかすると、もっと積極的な意味があるのでは?」と考えられてきました。

たとえばアリやコウモリなどでも、感染すると自分から巣の外れに移動したり、健康な個体が病気の仲間を避けたりする「自然のソーシャルディスタンス」が報告されています。

自らボッチになる「自己隔離」を選ぶことで、危険な感染症が群れ全体に広がることを防ぐことが可能になります。

では、この「病気になるとボッチになる」行動は、本当に脳が意図的に作り出しているのでしょうか。

それとも、やはり体がしんどい結果として、たまたまそう見えているだけなのでしょうか。

もし脳の中に「ぼっち専用回路」が隠れているとしたら、それはいったいどこにあり、どんなスイッチでオンになるのでしょうか。

今回の研究は、このモヤモヤした疑問に、「免疫」と「脳回路」をつなぐ形で答えに行きました。

「今日は誰にも会いたくない」をつくる“ボッチ専用回路”

まず研究チームは、「病気のときの行動」をマウスで再現するところから始めました。

細菌の外側にある成分をマウスに注射して、全身が炎症を起こした状態を作ります。

マウスの免疫システムは細菌の特徴をすばやく識別するしくみを持っているため、細菌の一部が入り込んだだけで全身の免疫が活性化を起こすのです。

(※この成分は略してLPSと呼ばれ、免疫を強く刺激する物質としてよく免疫学の研究で用いられます)

するとマウスは、全体の動きがにぶくなるだけでなく、同じケージの仲間から距離を取り、自分から“ボッチポジション”に移動するようになりました。

次に、「いったいどの“免疫からのメッセージ”がこの行動を引き起こしているのか?」を調べました。

一般に感染が起こると「細菌の侵入➔免疫細胞が反応➔免疫分子の放出➔だるくなる&ボッチ化」という順番でイベントが起こるため、ボッチ化を促す役割を持った免疫分子が存在するかもしれないからです。

そこで研究者たちは、脳の中に21種類の免疫分子(サイトカイン)を1種類ずつ直接入れ、マウスの行動を比較しました。

すると、IL-1βという免疫分子を注射されたマウスたちは、細菌の表面にある物質を注射した時と同じように、「仲間から離れる行動」と「活動量の低下」のセットを再現できることがわかりました。

この結果はIL-1βが「ボッチ化分子」である可能性を示しています。

そこで研究者たちは、この「ボッチ化分子」を受け取る部位(受容体:IL-1R1)が脳のどこにあるかを詳しく調べました。

その結果、脳幹にある「縫線核背側部」という場所にあるセロトニンを出す神経細胞たちに「ボッチ化分子」を受け取る部位があることが判明します。

そしてIL-1βを脳内に入れると、この集団が強く活動することも分かりました。

また興味深いことに研究では、この脳領域にある「ボッチ化分子」を受け取る神経細胞たちが、本当に「ボッチ専用回路」であることも確かめられました。

さらに面白いのは、ボッチ専用回路の操作実験です。

研究者たちは先ほどと同じように細菌の一部をマウスに注射して感染状態を模倣させました。

するとマウスは体はだるそうでボッチ状態になります。

次に研究者たちは、この状態のマウスの「ボッチ専用回路」をOFF状態にしてみました。

すると驚くべきことに、だるそうにボッチになっていたマウスたちが、非感染時のように仲間の元に戻る行動を見せたのです。

(※回路の操作にあたっては、特定の細胞だけを薬でON、OFFにできる化学遺伝学という手法を用いました)

ここで重要なのは、OFFにしたのはボッチ専用回路だけであり、マウスは感染状態に伴うだるさは残っていたという点です。

つまり「だるさ(低活動)」と「ボッチになる(社会的ひきこもり)」が、脳の中では別々の仕組みで動いている可能性を示しています。

最後に、本物の感染でも同じ仕組みが働くかを確かめるため、サルモネラ菌という細菌でマウスに感染を起こしました。

感染したマウスは、時間とともに自分から仲間から離れる「自己隔離行動」を示します。

しかし、ボッチ専用回路が働かないように遺伝的に操作すると、この自己隔離が大きく弱まりました。

以上の結果は、感染した時は「だるいから結果的にボッチになる」のではなく、感染に伴い「だるさ」と「ボッチ化」が別々のシステムで起動されていることを示しています。