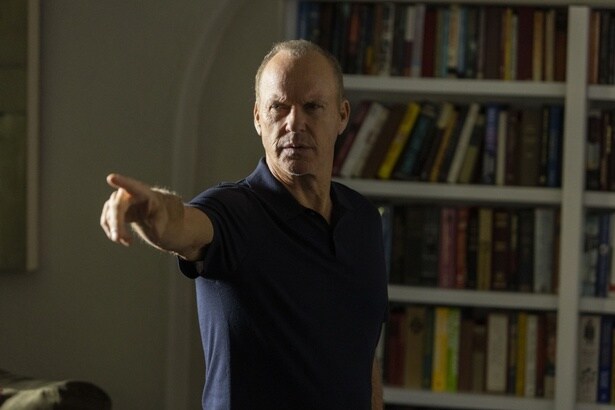

主人公ジョン・ノックスを演じるのもキートン自身。殺し屋という裏稼業を続けてきたノックスが、病によって急速に記憶を失うという切実なストーリーに、演じる立場、撮る立場の両面から、彼の渾身の想いが伝わってくる。これまでのキャリアの集大成ともとれる本作にどんな気持ちで向き合ったのかを、マイケル・キートンに聞いた。

■「最初は俳優としてオファーを受けました。ストーリーに惹かれて、自分で監督したいという想いが芽生えたんです」

どのような経緯で自ら監督し、主演を務めることを決意したのか。この質問にキートンは誠実な口調で答え始める。「最初は俳優として、この『殺し屋のプロット』のオファーを受けました。まずストーリーとして惹かれましたね。ただ、それから1年ほど企画が“寝かされた”状態になり、そうこうしているうちに、自分で監督したいという想いが芽生えてきたんです。そこでプロデューサーのマイケル・シュガーに自分の意思を伝えました。スケジュールさえうまく合えば、監督すること自体はそれほど難しくないと判断したのも事実です。とにかく決め手はストーリーでしたね」。

マイケル・キートンの初監督作は、2009年の『クリミナル・サイト 〜運命の暗殺者〜』。やはり主人公は今回と同じ殺し屋だった。今回も「“殺し屋映画”をやりたいと思ったわけではない」そうで、「殺し屋は主人公ノックスの仕事にすぎず、作品の中心が人間関係であることが重要だった」という。このような題材を、初監督作以降、2作目として探し続けていたのだろうか。

「もう一度、監督をやりたいと、常に考えていました。ただ、俳優としても多忙を極めていましたし、家庭では父親としての役割も大きくなっていたので、なかなかタイミングが合わなかったのです。俳優業を続けながら、もっと間を置かずに監督にトライするべきだったと、いまとなっては感じていますよ。ただ1作目と2作目のアプローチは異なっています。前作『クリミナル・サイト』は、基本の設定やストーリーはシンプルで、余白が感じられました。その余白を、監督として視覚的に“埋めていく”部分があるとアプローチしたわけです。結果的に、脚本の意図とも異なる作品ができあがった気がします。一方で今回の『殺し屋のプロット』は、“見えてきた”ストーリーを、そのまま真摯に表現する感覚でした」

かなり時間が空いたとしても、過去に監督経験があったキートンなので、2作目ではその経験が活かされたのではないか。そう投げかけると、彼は全面的に肯定する。

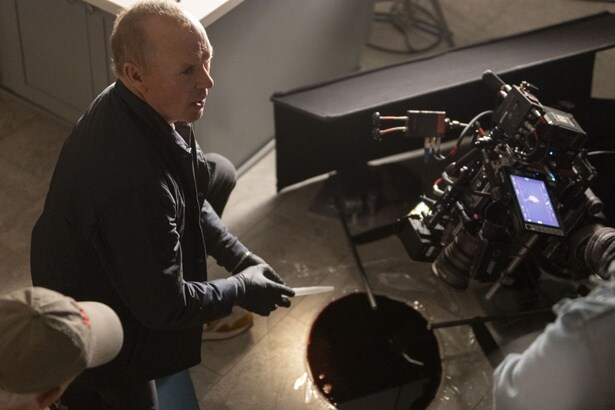

「そうですね。つねに人は過去の経験から学ぶわけですから、役に立ったと思います。いろいろな種類の“学び”の中で、実利的な部分では、前作の経験が活かされました。たとえば“1日のうちでどれくらい撮影できるか”を、あらかじめ予想し、計画できたんです。この『殺し屋のプロット』は、24日間というかなり短い撮影期間でした。しかし各所でドラマが展開するので、ロケ地は多様です。時間の配分をどうするかが試されました。なにが絶対に必要で、なにが不要なのかをシビアに判断していったわけです。このようなやりくりをした結果、予算が潤沢な大作は、いかに無駄な部分が多いかを改めて実感しましたね(笑)。現場で削れるものは、けっこう多い。本作の撮影がそれを証明していると思います」。

■「時系列で撮影をしていないから、流れを表現するのは本当に難しかったです。自分でも感心しますよ(笑)」

タイトな撮影期間ですべてを終わらせるために、小さな行き違いが大ごとになってしまう。すべてのスケジュールが狂ってしまうからだ。それゆえにキートンは、本作を“ジェンガ・ムービー”と呼ぶ。大事な部分が抜け落ちたら全部が崩壊してしまう、あの積み木のゲームに例えたのだ。その短い撮影期間で、監督、プロデューサー、主演俳優の三役をこなしたキートンは、かなりのハードワークが要求されたに違いない。自身のなかで、どのような役割分担で現場に臨んでいたのだろうか。

「三役を兼任するのは、思ったほど大変ではなかったですよ。まずプロデューサーとしては、どこにどれだけ予算を使うのか。その判断と調整をするわけです。限られた撮影時間のなかで一定のクオリティを保つためには、ただなにかを削ればいいのではなく、バランス感覚が重要です。時間を気にして撮影を急ぎすぎると、俳優は『もうちょっと、ちゃんと演技をすればよかった』と感じるかもしれません。今回は監督の立場から他の俳優を演出したため、自分の演技にかける時間は後回しにしてしまったかも。そのように俳優としての自分を犠牲にするのも本末転倒なので、そこでもバランスを忘れないように心掛けていました。あらゆる方面に“フェアでいること”が重要なんです」

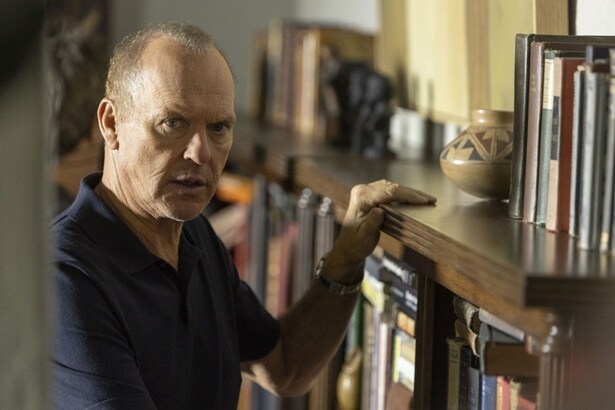

この『殺し屋のプロット』で、俳優としてのキートンの真価が発揮されるのは、主人公ノックスが徐々に記憶を失っていくプロセスかもしれない。この点に関して、キートンは演じる側としての苦心もあったという。

「その流れを表現するのは本当に難しかったです。なぜなら時系列で撮影をしていないからです。先ほど話したように、短期間の撮影でロケ地をまとめる必要もあり、ある程度、記憶が残っているシーンを撮った翌日に、記憶をかなり失った段階を演じたり…と。そのあたり、自分でもどう乗り切ったのか覚えていないですね。“この時点では、これくらいの記憶”と頭に組み込んで挑んでいるのですが、それをどうやって出し入れしていたのか。自分でも感心しますよ(笑)」

殺し屋映画ではなく、人間関係が中心だという本作の最大のポイントが、ノックスと、16年間も疎遠だった息子との複雑な絆。劇中でキートンのノックスと、ジェームズ・マースデン演じる息子のマイルズがダイナーで話すシーンは、父子のドラマの見せ場となっているので、監督として、そしてノックス役の俳優として、どんな心構えで挑んだのか聞いておきたい。

「あのシーンは僕自身も大好きですね。ジェームズが完璧な演技をみせてくれたので、それを横で眺めているだけでうれしかったのを覚えています。一方で自分はノックスをうまく演じなければという感覚もあり、その2つで脳内が分断されていた気もします(笑)。あのシーンでは、ノックスがこれまで生きてきた過酷な人生を振り返り、自分とは別の世界を生きてきた息子に、厳しい教訓を与える必要がありました。息子が直面する現実に対し、殺し屋の仕事がいかにタフなのか、父親として息子の後始末でどう助けるかを語り、それでも真実は変えることはできないと諭すわけですから」

共演者といえば、アル・パチーノの話も聞いておきたい。元陸軍偵察部隊のノックスを殺し屋稼業に誘い、長年の信頼関係を続けているゼイヴィアは、病に苦しむノックスに的確なアドバイスを与える。キートンと、セイヴィア役のパチーノの共演シーンは、映画ファンにも至福の時間になるだろう。

「アルとの共演は、予想した以上にすばらしい経験でした。以前から彼とは知り合いだったものの、本作での共演をきっかけに、さらに親しい友人になれたのです。アルが私に信頼を寄せ、私も彼を信頼する。そのような関係性でしたね。今回は、まずキャラクターについてアルと細かく話し合ったあとで、それを一回、すべて忘れようと取り決めました。実際に演技をする際は、頭を無の状態にしてリアルな感情に身を任せ、キャラクターにストーリーを語らせる方法をとったのです。時としてアルは、過剰に演じてしまうことでも知られています。今回は逆に、シンプルに演技にアプローチし、自然にストーリーを語ろうという提案に、アルも賛同してくれました。その結果、バランスのいい演技が完成されたのではないでしょうか」

最高の共演者たちと生み出されたケミストリーも『殺し屋のプロット』の魅力だが、それを引き出したのは“監督”マイケル・キートンの手腕。その洗練された才能を、ぜひスクリーンで確認してほしい。

取材・文/斉藤博昭