とても単純な生き物でもそれが集まったとき、なぜか高い知能を持つ集団のように振る舞うことがあります。

特に最適な経路を見つけて移動するという行動は、免疫細胞にも、がん細胞の浸潤にも、細菌のコロニー形成でも見られます。

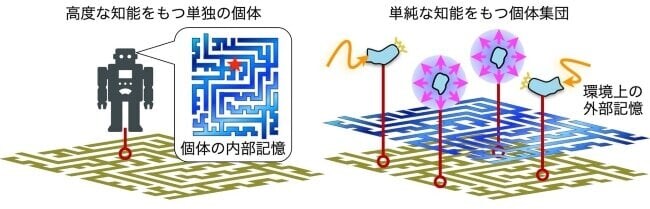

本来なら、複雑な環境で最適な道筋を見つけるには、間違った道を記憶し、経路を検討して選択する意思決定が必要であり、“賢い個体”がいなければ成立しないはずです。

しかし、それぞれの個体を詳しく見ても、内部に記憶装置があるわけでも、仲間と相談する仕組みが備わっているわけでもありません。

それにもかかわらず彼らは集団になると、あたかも“状況を理解しているかのような”合理的な動きを見せます。

いったいこの「集団の知性」は、どこから生まれてくるのでしょうか──。

この謎に挑んだのが、東京大学生産技術研究所(Institute of Industrial Science, The University of Tokyo)とフランス国立科学研究センター(CNRS)の研究チームです。

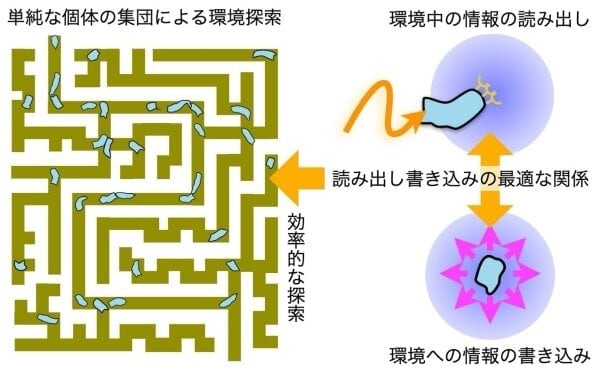

研究者たちは、内部にほとんど知能や記憶を持たない細胞や細菌が、環境に残していく化学物質を通して、結果的に“学習した集団”のように振る舞う理由を数理を用いて説明しました。

個体は賢くないのに、集団としては最適な道筋に近づいていく──この予想外のふるまいを、強化学習と同じ数学構造で記述したのです。

この研究の詳細は、2025年10月15日付で科学誌『PRX Life』に掲載されています。

目次

- 細胞たちは「匂いの地図」を読みながら進んでいる

- 細菌や細胞の振る舞いはAIの強化学習に似ている

- アリの社会からSNSまで、集団現象には似た構造が隠れている?

細胞たちは「匂いの地図」を読みながら進んでいる

私たちの体の中で動き回る細胞は、脳を持っていないのに、不思議と「行くべき場所」にたどり着きます。

このとき細胞が手がかりにしているのが、周りに広がる化学物質の“匂いの地図”です。

体の中では、傷ついた場所や感染した場所から、さまざまな物質が放出されています。

これらの物質は時間とともに周囲へ広がり、場所によって「濃いところ」と「薄いところ」ができます。

このような差がある状態を、化学物質の濃度勾配(gradient)と呼びます。

細胞は表面にあるセンサーで、この濃度のわずかな違いを感じ取り、少しでも“濃いほう”へ向かうように動きます。

このような仕組みは、専門的には走化性(chemotaxis)と呼ばれていますが、イメージとしては「パン屋さんの匂いが強いほうへ歩いていく」ようなものだと思ってください。

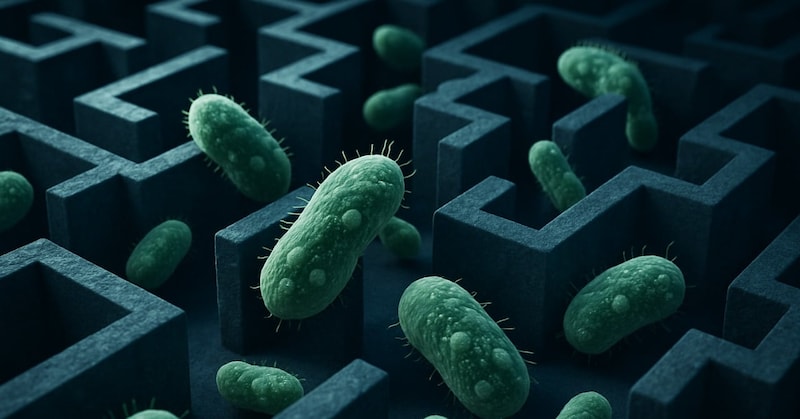

今回の研究では、この匂いの地図をめぐる細胞たちのふるまいを、シンプルなルールに落とし込んでモデル化しました。

舞台として用意されたのは、ゴールとなる“餌”が隠された迷路です。

研究チームは、実際の細胞の代わりに「とても単純な仮想細胞」をコンピューター上にたくさん配置しました。

この仮想細胞には、賢い脳も記憶もありません。

できることは、「周りの匂いの濃さを感じること」と「少しだけその匂いを自分でもまくこと」だけです。

ここでいう「匂い」は、現実の世界では免疫細胞を呼び寄せるサイトカインや、細菌が養分を見つけるときに頼りにする栄養分の濃度を抽象化したものです。

たとえば、細菌は糖などの栄養が多い方向へじわじわと集まりますし、白血球は炎症部位から放出される物質の濃さをたよりに傷口へ集まります。

研究の迷路の中で変化する化学物質の濃度は、こうした実際の体内環境を、数字と色のパターンとして表現したものだと考えると分かりやすくなります。

仮想細胞たちは、まず手探りで迷路の中をうろうろと動き回ります。

どの道がゴールに近いのかは、最初は誰も知りません。しかし、ゴールに近い場所では、目標から出る匂いが自然と強くなります。

そこにたまたま到達した仮想細胞は、その周囲に自分の匂いも上乗せしていきます。一方で、行き止まりのようにゴールに近づけなかった場所では、匂いがあまり増えません。

その結果、時間がたつほどに、迷路の中には「行き止まりは匂いが薄く、ゴールに通じる道だけ匂いが濃くなる」というパターンが形成されます。

この匂いの分布こそが、細胞たちにとっての「外部記憶の地図」になります。

仮想細胞は賢くなったわけではありませんが、「より匂いの強い方向へ進む」という単純なルールだけで、だんだんと正しい道筋を選びやすくなります。

研究者たちは、このようなシミュレーションを通じて、「個々の細胞が特別に賢くなくても、集団として動くことで、あたかも迷路を学習したかのように振る舞う」ことを示しました。

さらに興味深いのは、この集団のやり方が、ときには「高性能なひとりの探索者」を上回るという点です。

研究では、完璧な記憶力を持ち、自分の頭の中に地図を作れる“賢いひとりのエージェント”とも比較しています。

すると、たった一人の賢い探索者は、運が悪いと一定時間内にはゴールにたどり着けないこともあるのに対し、たくさんの単純な仮想細胞が匂いを通じて環境そのものに情報を書き込んでいく方式では、集団として安定してゴールに近づけることが分かりました。

つまりこの研究が教えてくれるのは、「賢さ」は必ずしも個人の頭の中だけにあるわけではない、ということです。

周りの環境に残された“痕跡”をうまく利用すれば、何も考えていないように見える小さな存在たちが集まるだけで、驚くほど賢いふるまいが生まれるのです。

細菌や細胞の振る舞いはAIの強化学習に似ている

細胞が化学物質の濃度だけを手がかりに方向を決めても、最終的に正しい道を選びやすくなる理由を理解するには、まず現実の体内で何が起きているのかを見る必要があります。

体の中では、炎症部位や免疫細胞からサイトカインやケモカインが放出され、細菌や上皮細胞からもさまざまな分泌分子が出ています。

これらは空間に広がるにつれて濃度が徐々に下がり、場所ごとに“濃い・薄い”が自然に生まれます。

研究のモデルで使われた化学物質の濃淡は、これら生体シグナルのふるまいを数値として再現しています。

細胞が体内で遭遇する環境は、血管の分岐、細胞の隙間、方向をふさぐ組織構造、流れの強弱など、実際に迷路のような複雑さを持っています。

このような環境を数学的に扱うために、研究チームは迷路を“抽象化された体内”として設計しました。

こうした抽象化のおかげで、細胞の動き方や化学物質の広がり方を正確に比較できるようになりました。

そして数理的に整理すると、集団が作り出す化学物質の濃度分布は、AI の強化学習で用いられる「価値関数」と同じ役割を果たす量として定義できることが示されたのです。

価値関数とは、ある場所が“どれくらいゴールに近いか”を数値で表すものです。

AIの場合はコンピューター内部に地図のようなデータを保存しますが、この研究の細胞モデルでは、その役割を環境そのものが担います。

個々の細胞は学習していませんが、それぞれが化学物質を少しずつまいていくことで、迷路全体に濃度の“地形”が生まれ、そこに価値の情報が蓄積されていきます。

細胞はこの外部メモリを読み取り、より濃い方向へ進むため、結果として最適ルートに向かっていく傾向が強まります。

数理的には、この過程はマルコフ決定過程と呼ばれる枠組みの「最適値反復」に対応し、研究者たちはその一致を明確に示しています。

このように示されたのは、抽象化された数学的な構造であるため、この研究はもしかすると世の中に潜む様々な集団現象の謎にも迫れるかもしれません。