紙芝居は、お祭りの境内や縁日の片隅で、子どもたちを惹きつけてきた素朴な芸能。庶民の暮らしの中から自然に育まれ、語りと絵と“間”だけで世界を立ち上げる、日本独自のストーリーテリング文化です。

しかし、歌舞伎や能楽、あるいは神楽・郷土芸能のように体系化された“型”を持たず、文化財指定もない。いわば、最も弱い立場に置かれた民俗芸能の1つと言えます。

それでも紙芝居は消えませんでした。江戸期の絵解き文化を源に、昭和の街角で爆発的に広まり、“電気紙芝居”=テレビの登場を乗り越え、民衆の手によって支持されてきました。

そして、その“生き抜き方”には、担い手不足や継承の危機に直面する祭りや民俗芸能にとって、重要なヒントが隠れています。

筋ジストロフィーという難病を抱えながら紙芝居の可能性を切り拓く紙芝居師・小川さんの実践は、まさにその象徴。型ではなく「場」と「席」を渡す——。紙芝居という小さな芸能は、民俗を未来へつなごうとする人々に、大きな示唆を与えてくれます。

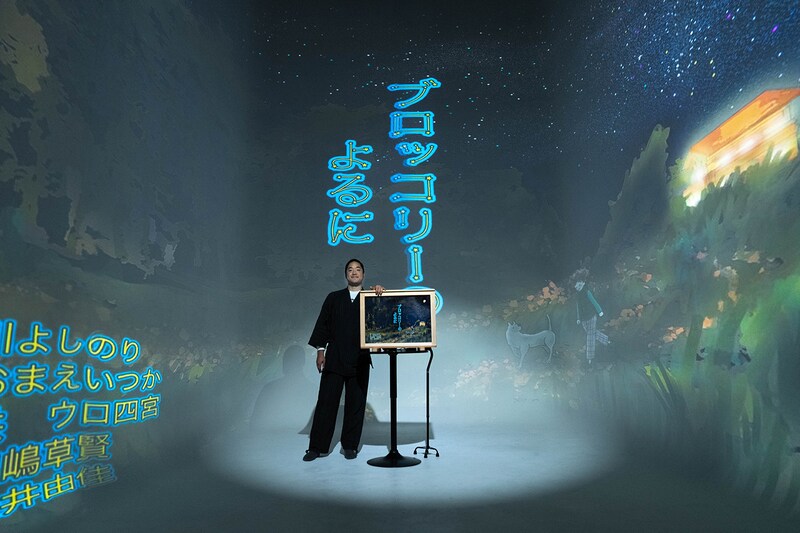

闇を照らす「声」の灯火——難病・筋ジストロフィーと孤独を乗り越える紙芝居師・小川よしのり物語 紙芝居にアートを取り入れた作品「ゆらぎのみちへ」。子供たちに伝わるか、ドキドキしながら上演。

紙芝居にアートを取り入れた作品「ゆらぎのみちへ」。子供たちに伝わるか、ドキドキしながら上演。

料理人の夢を奪った、18歳の孤独

京都市下京区に生まれた小川佳訓(よしのり)さん。かつて彼の夢は、イタリア料理のシェフでした。しかし、専門学校に入学してすぐ、その未来は突然、断ち切られます。献血検査で告げられた病名は「筋ジストロフィー」。それは徐々に全身の筋力が衰えていく難病でした。

たった数日の間に生活が一変し、地獄へ落ちたような状況に

治療のため、小川さんは入院生活を送ることに。もっとも辛いのは激しい痛みよりも、それまでの友人関係から切り離される「痛いくらいの孤独」でした。

薬の副作用による猛烈な痛みと、誰にも会えない孤独。「これからどうなってしまうのか。」そんな恐怖が続く中、ふと「痛くても死ぬことはない。」と小川さんは気づきます。そして「怖いけど痛みと向き合い、味わいつくそう。」と思いなおすと、不思議と痛みが軽くなったと言います。さらに「心が痛いというのは本当で、その痛みに向き合いたくないから嘘ついたりするんだ。」と感じ、だんだんと客観的に俯瞰できるようになったのだそうです。

この地獄のような孤独こそが、彼の第二の人生のゆりかごとなったのです。誰とも会えない病室で、彼はSNSに絵本のシナリオを書き始めました。タイトルは『ポキールの時計』。それは、孤独と向き合い、未来へのわずかな希望を託した、魂の記録でした。

「ポキールの時計」は、筋ジストロフィーによる筋力の衰えを、徐々にゼンマイが緩むねじまき時計に重ねて描いた物語

「ポキールの時計」は、筋ジストロフィーによる筋力の衰えを、徐々にゼンマイが緩むねじまき時計に重ねて描いた物語