最新技術をふんだんに投入した映像体験で、世界で空前のヒットを記録している本シリーズだが、最新作ではさらにスケールアップ!そこでMOVIE WALKER PRESSでは、日本を代表するトップクリエイターたちに「アバター」の凄さを語ってもらう特集連載を展開。

第3回は、日本屈指の特撮監督としても知られ、『新幹線大爆破』(25)がNetflixで好評配信中の樋口真嗣監督。今年秋に実施された「アバター」シリーズ再上映の際の劇場チラシに寄稿し、キャメロン監督を「希望という名の光」と綴った樋口監督に、「アバター」シリーズの魅力からキャメロン監督の功績まで存分に語ってもらった。

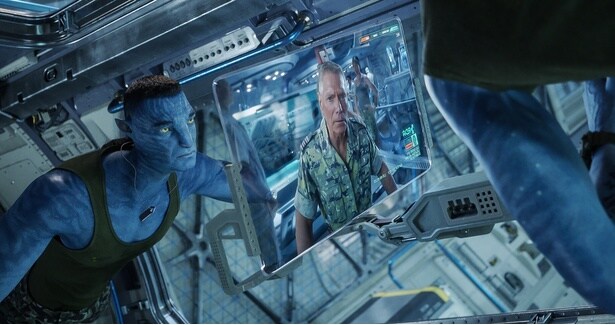

第1作で神秘の星パンドラに“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク(サム・ワーシントン)は、ナヴィのネイティリ(ゾーイ・サルダナ)と恋に落ち、人類と戦う決意をする。2作目『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(22)では家族を築いたジェイクらが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、家族の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。そして最新作『ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン(ウーナ・チャップリン)が人類と手を組み襲来し、かつてない“炎の決戦”が始まる。

■「誰もが見たこともないランドスケープを作り上げた。それも3Dで!」

――1作目の『アバター』の時から3Dにこだわり続けているジェームズ・キャメロンは、2作目の『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』、そして最新作『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』でも3Dを貫いています。樋口さんは監督として、そういうキャメロンのこだわりをどう感じますか。

「彼の3Dへの愛は本物だということに尽きるんじゃないでしょうか。ほかの監督は、流行っているからとか、コンサルタントやプロデューサーに焚きつけられてとかが多かったと思うけれど、キャメロンだけは違うということです。そもそも1作目の時から、自分で3Dの機材を含めていろいろとつくっていましたからね。映画の映像表現はたくさんあっても、やはり3Dが最強だと確信しているんだと思います。だからこそ、絶対に諦めないし、こだわり続ける。

そうやって彼が技術にこだわるのは、キャリアの出発点がSFXマンだったからかもしれない。キャメロンはロジャー・コーマンのニューワールド・ピクチャーズでSFXマンとして働いていて、当時からいろんなアイデアを出していたというのは有名な話です。ほかの監督よりもその分野に明るいし、やっぱりテクノロジーが好きなんだと思います」

――1作目は当時の3D映画の頂点的存在でしたが、その映像で樋口さんが凄いと思ったのはどういう点でしょうか。

「目の前に拡がる広々とした景色です。誰も見たことのない星だからこそのバカでかい樹木や、空に浮いている巨大な岩石。それを3Dで捉えた映像がやっぱり圧巻だった。3Dの表現には、向こうからなにかが飛んできてそれを避けちゃうみたいなものが多かったんですが、キャメロンの場合は圧倒的なランドスケープ。例えるならば、初めてグランドキャニオンやヨセミテ(国立)公園の絶景を目にした時の感動というか感覚。そういう風景はある意味、アメリカ人の原風景でもあるわけですよ。それをもっと拡張させて、誰もが見たこともないランドスケープを作り上げた、それも3Dで!だから圧巻なんです」

――確かに思わず息を呑むような瞬間がありましたね。

「僕はこの映画、全然知らないところを旅するような感覚があると思うんです。地球の常識が通じない未知の星での旅。空に浮かんだ巨石の間を大きな鳥にのって飛び回ったりするのは、いわば旅行の大きな魅力のようなものです。『ウェイ・オブ・ウォーター』でもみんな海に親しんで、マリンスポーツを楽しむような感覚がありましたよね。そういう映画だからこその映像が3Dで“体験”出来るのがこのシリーズのひとつの醍醐味だと思います。

ただし、その映像を実現するためにはとんでもない努力と苦労をしているのがメイキングドキュメンタリーでわかりましたけどね」

――ディズニープラスで配信中の「炎と水―メイキング・オブ・アバター」ですね。

「ほら、人間って、簡単なほうに流れてしまうものでしょ?やっぱりラクをしたいから。でも、ドキュメンタリーを観ているとキャメロンのチョイスはいつも大変な方向。そもそも、ナヴィ族のサイズですよ。人間と同じにすれば撮影も楽なのに、人間より1m前後大きいという微妙な設定にしているじゃないですか。そのサイズで部屋の中を動き回り、しかもそこには人間がいるとなると大きさの整合性をとるのが本当に大変なんです。手間はもちろんコストもかかる。僕たちだったら『そういうのやめたほうが無難だよ』になっちゃうけど、やってしまうんです、キャメロンは。あと、とても小さいところだけれど、1作目の車椅子に乗っていた時のジェイク。あの時、とても足が細いんです。麻痺しているから動かせず細くなっているというのもちゃんと表現している。そういうディテールにも絶対手を抜かないのがキャメロン。本当に凄いですよ。

そのメイキングに収められていたアクションでいうと、『ウェイ・オブ・ウォーター』の捕鯨船が沈みかかっているシーンは全部、モーションキャプチャで撮っていた。モーションキャプチャで出来るのは最初の段階だけで、それをデータとして整えたものを3DCGのなかに流し込まなきゃいけない。これは大変手間のかかることなんです。海のシーンも水中から水上までワンカット。画角の変化とか考えるとこれも大変なんだけどやっちゃっている」

――いまの技術なら実際の水がなくても海を表現できるのに、それは選ばないのがキャメロンということですね。

「『アビス』(89)の撮影時は、まだ水中にレギュレーターがあって、そこに行けば俳優たちは空気を吸えたのに、このメイキングでは今回、みんな息を止めて何分潜水できるか記録していた。僕、キャメロン、みんなに人間であることを止めさせようとしているんだと思いましたからね。『君は魚になれ!』と言っているようなものだって(笑)。しかも、キャメロンのその要求にみんなが応えようとするでしょ?僕はもう、映画の撮影というより“聖なる儀式”のように感じてしまいました。そういうのもあって、僕はキャメロン、“神”だと思っていますから(笑)」

■「僕の耳には『オレはこれがやりたかったんだ!』ってキャメロンの声が聴こえちゃいました」

――ところで、このシリーズで樋口さんが好きなキャラクターは誰でしょうか。

「クオリッチ大佐(スティーブン・ラング)です。もう一択!大好きです。1作目の時から彼が出てくるだけで『いいぞ、もっとやれ!』という感じ(笑)。彼を悪人、このシリーズのヴィランという人は多いけれど、彼は軍人で、命令されたことをちゃんと守っているだけ。1作目の最後、死んでしまうんですが、2作目にも姿を変え、ナヴィ族のルックスで登場してくれたので本当にうれしかった。本シリーズの表のテーマは自然や家族、愛だけど、クオリッチはその対極。メカ軍団を率いていて自然に歯向かっている。こういうキャラクターがいないと映画はシマらないし、キャメロンも描きたいに違いないんです。

あとはシガーニー・ウィーバーが演じていたキリですね。シガーニーは1作目(のグレイス・オーガスティン博士役)で死んだので2作目から出てこないと思ったら、パフォーマンスキャプチャによってティーンの女の子になって再登場していた。演技をしているのは76歳のおばあちゃんなのに、ちゃんとティーンの女の子に見える。(ロバート・)ゼメキス監督の『ポーラー・エクスプレス』(04)では、トム・ハンクスがパフォーマンスキャプチャでCGキャラクター化されているけど、例え実年齢より若いキャラクターを演じたとしてもどことなくおじさんっぽさが残っていた」

――でも、シガーニーにはそれがない?

「ない。まるでない」

――キャメロンは、すべての演技は俳優自身のものを活かして、手を加えてないと言っていますけど。

「ですよね。これはパフォーマンスキャプチャの技術が凄いのか、それともシガーニーの演技力なのか。シガーニーってもしかしたら、乙女心をまだ秘めているのかもしれないって(笑)。どちらにしろ、表現力はすばらしいですよ」

――またキャメロンは、本作を「アクション映画とは呼んでほしくない」とも言っていますが、予告編を見るとアクションも大充実しているようですね。

「映像作家はみんな、そうなんです。戦争はよくない、自然を愛そうと言いつつ、やっぱりバトルシーンが大好き。キャメロンも兵器をこれでもかと登場させてますよね。『ウェイ・オブ・ウォーター』の時なんか、鯨のようなトゥルクンを捕まえるため、モーターボートの進化系のようなメカが次から次へと出て来てましたから。科学によって自然を蹂躙するのはダメだと言っているんだから、そういう描写にそこまで力を入れなくてもいいのでは?とは思うものの、やっぱりしっかり描かないと気が済まない。そういうところに矛盾を感じはするんだけど、監督は誰しも、そういう矛盾を抱えて映画を撮っているんです。『ターミネーター2』(91)だって、核戦争はよくない、命を呈して止めようとする話にもかかわらず、途中で描かれる核戦争の描写は凄かった。僕の耳には『オレはこれがやりたかったんだ!』ってキャメロンの声が聴こえちゃいましたからね(笑)。そういうのって、とても理解できるし、同じフィルムメーカーとしてうれしくなっちゃうんです。でも、そんな矛盾がないと奥行きは生まれない。矛盾があるからこその作家性なんだから、あなたにしか出来ないところまで突き進んで欲しいと思いますね」

――今回も予告編で、パンドラの空を新しいメカらしき物体が埋め尽くしていく描写がありますね。

「そうです。だから、やっぱり好きなんですよ!あとはパワードスーツ。『エイリアン2』(86)から、キャメロン映画のお約束のように登場しているし、今回の予告編でもしっかり描かれていた。パワードスーツもキャメロンのお約束アイテムです)」

■「3Dで観られる私たちは本当にラッキーなんです」

――では樋口さん、映画監督の視点から、優れた3D映画でもある本作が持つ、“劇場で鑑賞するからこその魅力”はどういうところにあるとお考えですか?

「家では絶対に観られないフォーマット。3Dを堪能するためには映画館に行くしかないんです。ということはつまり、まさにいま、観なきゃダメということです。僕はいまの風潮として4DXやIMAX、そして3Dなどのラージフォーマットは広く受け入れられていると思っています。にもかかわらず、衰退したような印象を受けてしまうのは、おもしろさや興奮が足らないのではなく、採算が合わないから。製作費がかかり、手間暇のかかり方もハンパないので作る側が諦めてしまったところがある。にもかかわらず、こうやっていま、観られるわけですから、映画ファンとっては大きなチャンスなんです、絶対に。ディメンションがひとつ多くなるわけだから、そっちがいいに決まってます。それがわかっているからキャメロンもこうやってこだわり続けている。それが観られる私たちは本当にラッキーなんです。3Dで観られない国だって絶対にあるでしょうからね。

考えてみれば、近年における3Dの最初の映画って、ディズニーランドの『キャプテンEO』(86)なんですよ。だからディズニーもキャメロン同様、3Dにはこだわりがあるのかもしれない(笑)」

――昔、キャメロンがこう言っていました。「スティーブ・ジョブス氏には悪いが、私はスマートフォンの小さな画面で観るような映画はつくっていない」。それをちゃんと実行していますね。

「それはかっこいい!僕も言ってみたいけどへなちょこなんでダメですね。ちゃんとその言葉を実行しているからさすがキャメロンなんですよ。映画ファンも、キャメロンの映画だけはスクリーンで観ると決めている人、絶対にたくさんいるんじゃないでしょうか」

――最後に、監督の樋口さんにとってジェームズ・キャメロン監督はどういう存在なのでしょうか?

「そうですね…前にも言ったように“神”であると同時に、やっぱり僕たちに希望を与えてくれたフィルムメーカーだと思います。例えばジョージ・ルーカスは、僕たちが小学生の時からすでに『スター・ウォーズ』(77)のルーカスだったから到底、追いつけるはずはない。でも、キャメロンの『ターミネーター』(84)を観た時に、『ああ、これなら僕たちにもつくれるかも』と思わせてくれた。モデルアニメーションやマットペインティング(実写のような背景画を描くこと)、リアプロジェクション(俳優の後ろにスクリーンを設置し、スクリーンの裏側から映像を映写する技法)など、昔ながらの映像技術、製作費がなくても使える技術を駆使して撮っていたからです。本当にカツカツのなかで、これなら実現できるという感じかな。アメリカに行かなきゃ凄いSF映画は撮れない?やっぱりお金が問題?なんて思っていたら違っていたわけです。僕は最初に観た時、そこに感動しちゃいましたから。古い技術であっても絵作りのセンスといいストーリーを語れれば、ここまでおもしろい映画が出来るんだと教えてくれたのがキャメロンだったということです。そういう意味ではやはり彼は僕たちフィルムメーカーにとってはスペシャルな存在だといえると思います。

ただキャメロン、『ターミネーター』以降は失敗しらずで、ハリウッドで確固たる地位を手にし、われわれの手が届かない高みにまで行っちゃったんですけどね。もう誰ひとり追いつけないんじゃないですか?この『アバター』シリーズを観ていると、僕たちは、なんだか凄いフィルムメーカーの人生を見ているんだなあという気持ちになってしまいます」

取材・文/渡辺麻紀