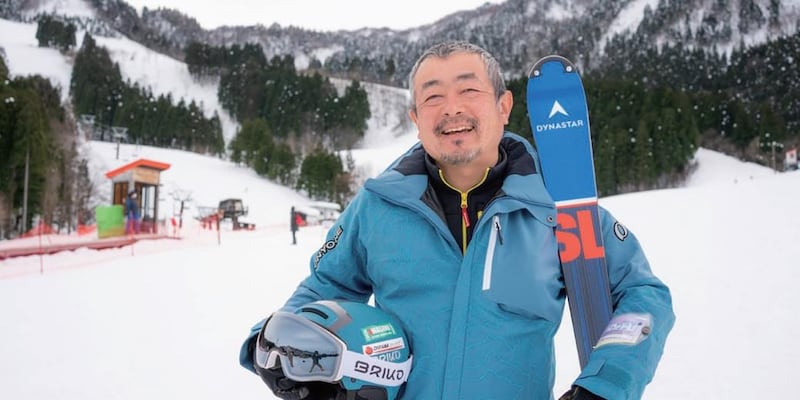

北アルプスから日本海へ注ぐ常願寺川の河岸段丘にひっそりと建つ「あわすのスキー場」。スキーバブルとコロナ禍、2度の経営危機に見舞われながらも、地元有志のチカラ、地元民やファンのサポートにより、かつての活気を取り戻している。「人生をかけた」という再建のキーマンは、粟巣野の生まれの松井一洋(まつい かずひろ)さん。2025年3月の薄曇りの日、65年の歴史をもつ「日本一優しいスキー場」を案内してもらった。

かつては滞在型スキー場だった

北アルプスから流れる常願寺川沿いクルマを走らせ上っていくと、右に白い斜面、立山山麓スキー場が見えてきた。めざす目的地は、ここではない。県道43号線をさらに奥へ、ドンツキにある「あわすのスキー場」だ。旧大山町粟巣野の常願寺川左岸の段丘上、標高600mにリフトが2本架かる、小さなローカルスキー場である。

サイズはコンパクトだが、斜面のスペックは骨太だ。全7コースのうち、5コースが中上級者向き、非圧雪エリアが6ヵ所もあちこちに設けられている。下の写真は、ゲレンデトップから見下ろすダイナミックコース。距離にして1,000m のロングランが楽しめる中級者向けだ。

そして、第1ペアリフトに向かって左の斜面が、スノードルフィンコース。人気を集めるフリーライドの大会「ちゃんめろフリーライド」なども開催される最大斜度32度、距離にして730m の滑り応えのある大斜面だ。

「わたしはここ粟巣野で生まれ、小さい頃からこのスキー場を庭のようにして育ちました。当時はみんな自宅で民宿を営んでいまして、かつては滞在型のスキー場だったんですね。うちなんて暮れから正月にかけて 10 日間ぐらいずっと関西のお客さんで満室でした。ところが長野オリンピックに向かって道路網が整備されて、関西圏から長野へ行けるようになった。すると次第にお客さんも減っていき、滞在型ではなく、地元民のスキー場という位置付けになって、みんな民宿をやめていった。高齢化も伴っていましたけども……」

そう語るのは、1971年、粟巣野生まれの松井一洋さん。年収1200万円の前職を捨て、'21-22シーズンにNPO初の月給常勤職員として支配人に就任、以来あわすのスキー場の発展に、日々全力で取り組んでいる。

2回の復活劇

スキーバブルの終焉により、2002年に運営母体であった粟巣野観光開発の撤退が決定。地元の有志でスキー場を残すべく「NPOあわすの」が運営を引き継ぐことになった。しかし、2020年に暖冬による雪不足や新型ウイルス感染症の影響で、「NPOあわすの」は解散し、スキー場を閉鎖することが決まった。当時、松井さんはさいたま県浦和市在住で、東京にある厚生労働省が関与する民間法人で働いていたという。

「それを聞いたときは、大変ショックを受けました。東京にいたときも、週末になると帰省して、地元でスキークラブの運営やコーチを続けていたので。スキー場がなくなると、粟巣野の灯火が消えてしまうように感じましたね。このままでは地元の子供たちが滑る拠点がなくなってしまう。隣のスキー場でも練習はできる。だけど、やっぱりクラブハウスのあるスキー場で練習させてあげたい」

そこには、松井さん自身の体験も重なっていた。3歳の頃からあわすのスキー場に通い、小中高とアルペン競技に情熱をかけ、中学時代は全国大会へも出場するほどの選手だったのだ。

photo:dashimasu

地域のためにも、地元の子供たちのためにも、なんとしても存続させたいという気持ちはどんどん強くなっていった。

「あの頃、『心配するな、おれが絶対にここは残すから』って子供たちに言ったこともありました。この人生をかけてこの場所を守る、そんな気持ちでした」

松井さんは、コロナ禍で往来禁止のなか居酒屋に父兄たちと集まって、なんとかして存続させる方法を模索していった。そして、仲間と「あわすのスキー場の復活を支援する会」を結成することになったのだ。