MOVIE WALKER PRESSでは、公開に先駆けて行われたトークイベント付き試写会の来場者にアンケートを実施。父と娘の絆を描いたハートウォーミングなストーリーに、「1年の最初にこの映画を観られて本当によかった」(40代・女性)、「とても心が温かくなりました」(40代・女性)、「家族や人生について考えさせられた」(30代・男性)や「お正月に会ったばかりだけど、家族と話したくなる!」(40代・男性)といった絶賛コメントが集まっている。そんな本作の見どころを観客の声と、漫画家・コラムニストの辛酸なめ子による描き下ろしイラストと合わせて解説していきたい。

「ラストは涙が止まりませんでした。戦争での辛い体験が、こんな形で次の世代にまで影響を及ぼしていたことに驚きました」(50代・女性)

「重いテーマの中にもユーモアが交わった見応えのある作品でした」(30代・女性)

「歴史的に重いテーマを温かなコメディタッチで描く作劇手腕に脱帽しました」(40代・男性)

「歴史を単なる“記録”としてではなく、人から人へ受け渡される“物語”として残すことの意味を静かに問いかけてくる作品」(30代・女性)

■父娘の珍道中を描く!笑いあり、涙ありの心温まるロードムービー

ポーランド系ユダヤ人の両親のもとに生まれ、ニューヨークで育ったルーシーは、人気バンド、ローリングストーンズにインタビューするなどジャーナリストとして成功していたが、どこか満たされない想いを抱えていた。心にぽっかりと空いた穴を埋めるため、彼女は自身のルーツを探そうとポーランドへの旅を計画する。そんな彼女の身を案じてか、ホロコースト生還者であり、アメリカへ渡ってからは一度も故郷の地を踏まなかった父エデクも旅に同行することに。彼にとってそれは、およそ50年ぶりの帰郷となった。

父が暮らした町や家、そしていまは後世に歴史を伝える場所となったアウシュヴィッツを訪れたいルーシーだったが、自由奔放に振る舞う父によって彼女の計画は次々と乱されてしまう。はたして、すれ違い続ける父娘の心は重なり合うのだろうか?そして、過酷な過去に再び向き合うことになったエデクが語る家族の痛ましい記憶とは?

■容赦ないツッコミで笑いを誘うユニークな父娘と、キャスト陣の名演

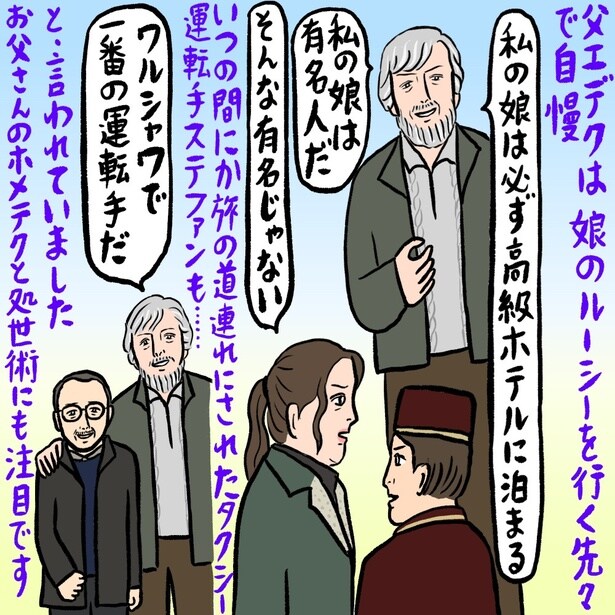

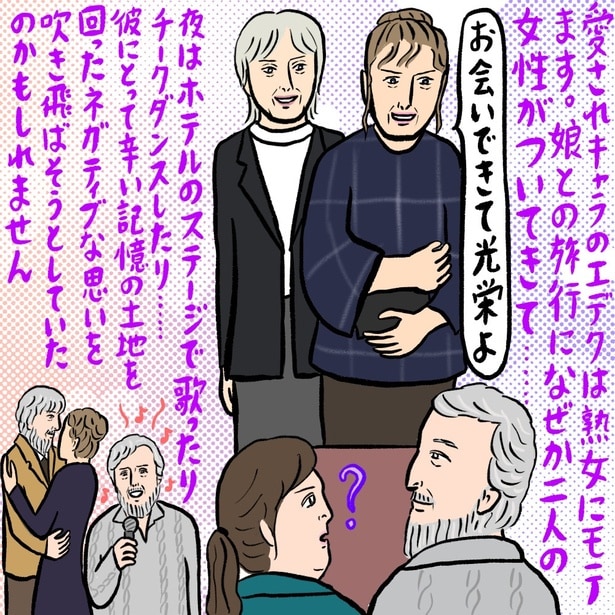

主人公ルーシーを演じるのは、テレビシリーズ「GIRLS/ガールズ」で製作、主演、監督、脚本も務めたレナ・ダナム。ダナムにとって本作は15年ぶりの映画主演であり、20代女性の飾らない姿を等身大で体現した「GIRLS」と同じく、今回もダイエットと称して持参したシード(種子)ばかり旅先で食べていたり、気にしていないように装いながらも別れた夫のことが忘れられないでいるなど、自分自身を肯定的に受け入れられないでいるルーシーをより共感できる人物として演じている。

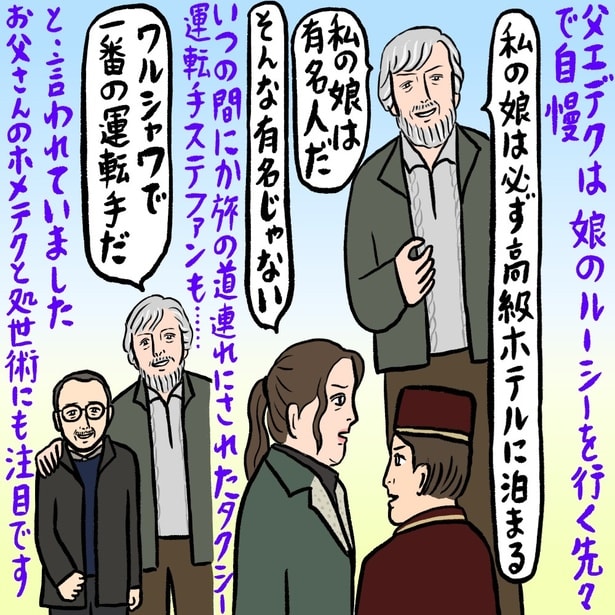

対する父エデクには、『シャーロック・ホームズ シャドウゲーム』(11)でホームズの兄マイクロフト役や、「ホビット」シリーズなどで守銭奴な湖の町の統領役が印象的だったスティーヴン・フライ。味のある演技で愛される英国の国民的俳優であり、本作ではチャーミングな笑顔とユーモアで初対面の人ともすぐに打ち解け、“娘は有名人だ”と行く先々で自慢をするどこか憎めない父親像と、その下に封印してきたホロコーストの恐ろしい記憶に苦しみ続けている姿を体現。

「実在の父娘を記録した映像を観ているかのようなリアリティがありました。感情豊かな2人のお芝居、とてもすばらしかったです」(40代・男性)

「どちらもチャーミング!レナの絶妙な繊細さの出し方もすてきですし、スティーヴンの自由に見せながら不器用さを醸しだす演技も最高です」(40代・女性)

「レナとスティーヴンのケミストリーをぜひ味わってほしい!この2人なくしては完成しない映画」(50代・女性)

「ユーモアのあるやり取りと自然な演技に、最初から最後まで楽しく観ることができました」(30代・女性)

何事も計画どおりに進めたい神経質なルーシーと、なにも気にせず旅を楽しんでいるかのように行動するエデクは、まったく噛み合わない。そんな2人がたびたび繰り広げるボケとツッコミのようなテンポのよい掛け合いと父娘の距離感は大きな見どころの一つだ。観客の目にもその可笑しさと裏腹ににじむ父娘の関係性が魅力的で愛おしく映ったようだ。

■歴史遺産を含む名所をたどる!父娘が旅するポーランド

第二次世界大戦期にナチス・ドイツによる侵攻と占領を受け、ドイツ敗戦後にはソビエト連邦による影響下に置かれ長きにわたる苦境にあったポーランド。その後、エストニアの主権宣言、ベルリンの壁崩壊が起こり、1991年に連邦の解散が宣言されると、ポーランドでも自由選挙が実施され、民主主義国家への道を進んでいくことになる。

本作の舞台として描かれるポーランドはまさにその過渡期にあり、世界中から観光客が訪れ始める一方で、急進的な市場経済化によるインフレや失業で苦しむ人々も多く、光と影が同時に存在していた時代。劇中では寂れた街並みが映しだされ、ロケーション面でもリアリティの追求が徹底されているところにも注目だ。

そんなルーシーとエデクのポーランドへの旅は、ポーランド最大の空港で現在「ワルシャワ・ショパン空港」と呼ばれる旧称「オケンチェ空港」からスタートする。空港で親しくなったタクシー運転手のステファンと共に、フレデリック・ショパン博物館やゲットーの壁、現在はアートや音楽があふれ芸術の中心地として生まれ変わっているエデクの故郷であるウッチ、そしてアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所など歴史遺産を含む名所を巡っていく。本作はそんな2人の珍道中を一緒に体感しているような気分も味わうことができる。

観客から最も印象に残った場所として挙げられたのは、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所。そこで目にするのは、単なる観光名所ではなく、歴史的にも類を見ない残酷な出来事を決して風化させてはいけないという強い想いそのもの。ルーシーは “博物館”と呼ぶ人々にたびたび異議を唱える場面もあり、過去の悲劇をどう受け止め、次の世代へ伝えていくのかという問いが、観客にも静かに投げかけられている。

「ホロコーストの映画は何本か観ているが、博物館化したアウシュヴィッツ強制収容所の様子を表したものは初めてだったので、衝撃だった」(50代・女性)

「どこまでも続く敷地や赤っぽいレンガの跡地と青空が対比されているようで、見た目は美しい景色でしたが、そこで起きていた事実を想起するとなんとも言えぬ気持ちになりました」(30代・女性)

「かつての悲劇の現場がいまや観光名所と化している、どこか間の抜けたのどかさと物悲しさを見事に捉えていたと思う」(40代・男性)

「色味が少なくほの暗い街並みが当時の社会情勢を表しているように感じた」(40代・男性)

「いまの景観のきれいな街並みとこんなにも違うのかと驚かされました」(30代・男性)

観客からは当時のポーランドを再現した描写に言及する声も数多く見られた。初めてこの地を訪れたルーシーと同様に、歴史の重みを感じながら物語に入り込んでいたようだ。

■「お互いウザかったり心配だったりするけど、父と娘の旅は最悪で最高で、どんな旅よりも魂の記憶に刻まれます」

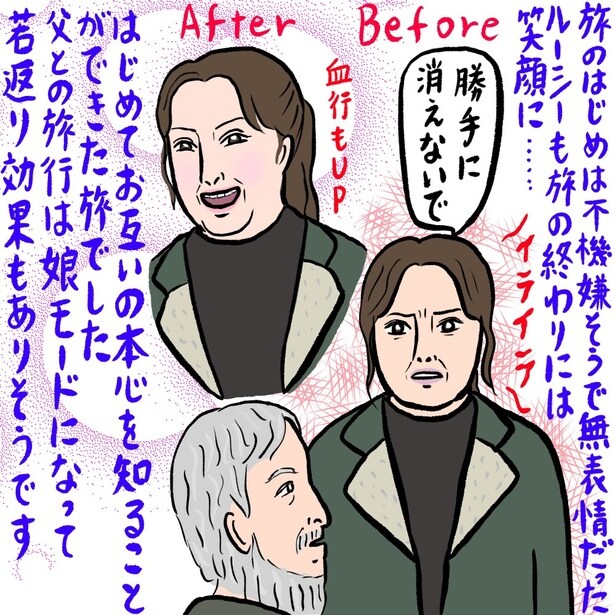

ホロコーストを生き抜いた父親と、その後に生まれた娘。互いを想い合うからこそ、過去に起きた痛ましい家族の記憶には触れずに生きてきた。父娘がそれぞれに抱える想いを打ち明け心の傷を理解し合うことで、未来への一歩を踏みだす。そんな2人の姿をユーモアたっぷりで前向きに描いた本作は、観客の心をじんわりと温め、思わず笑顔になったという声が続出していた。

「国や時代が違っても、家族がお互いを思いやる気持ちは変わらないんだなと温かい気持ちになった」(30代・男性)

「想像もつかない体験をしてる父親のことをもっと知りたいと思うルーシーの優しさやキツさに、私自身も大好きな父親と重ねて号泣」(40代・女性)

「ルーシーは幼い頃から両親の痛みを見てそして感じ取っていたのだろうと想像して心がギュッとなりました」(50代・女性)

「父にとっては二度と戻りたくないポーランド。恐怖よりも娘の安全のために旅に同行したエデクが、家族に起きた悲惨な過去を語りたがらなかったのは、愛と優しさだったんだな」(30代・男性)

「気持ちいいくらい対照的な2人だからこそ、エンディングで改めて家族の想いが一つになるところが素敵に描かれていた」(40代・女性)

■「当時の悲惨さが薄れていくなか、後世に伝え、繰り返さないためにどうすればよいか考えていかねばならない」

第二次世界大戦の終結から80年。しかし、今日まで戦争や差別がなくなることはなく、毎日のように人々の命が失われている。本作を通してポーランド、そして世界が経験してきた暗い時代を痛感すると共に、痛みを共有しながら前へと進む決意をしたルーシーとエデクのように、未来はよりよいものへと変えることができるはず。いまを生きる私たちに贈る本作のメッセージを多くの観客もしっかりと受け取っている。

「戦争を目の前で見てきた人たちが現役で、戦争の影を感じ取ることができた1991年といまの捉え方は全然違う。時間が経つことの重みを感じました」(40代・女性)

「実体験ではないことは想像が難しく、意図せず軽視されがちだけれど、一人一人が知ろうとすること、知ったことを想像力を働かせて考えることが大切だと改めて思いました」(30代・女性)

「時間が経って当時の悲惨さが薄れていくなか、なんらかの形で後世に伝え、繰り返さないためにどうすればよいかを考えていかねばならないと強く感じました」(50代・女性)

「現代でも形は違うけど他人を傷つける人はいると思っています。だからこそ自分はそうならないようにしたいし、限られた命を大切に生きたいです」(40代・女性)

家族の歴史をたどる旅を通して、どこか噛み合わない父娘が心の傷に向き合っていく姿をユーモラスかつ温かい眼差しで描く『旅の終わりのたからもの』。彼らが繰り広げる少し変わったポーランド旅について、辛酸なめ子は「お互いウザかったり心配だったりするけど、父と娘の旅は最悪で最高で、どんな旅よりも魂の記憶に刻まれます」とコメント。観客からも「父娘が初めてお互いを理解できた瞬間すごくグッときました。自分自身もいろいろと向き合わねば!と思えました」(30代・男性)や「感情移入できて応援したくなる父娘でした」(40代・男性)、「父娘であるがゆえに葛藤することもあるけど、最後はやっぱり家族は大事だと気づかされた」(30代・女性)などの声が寄せられている。クスッと笑えて、心がじんわりと温かくなる本作をぜひ劇場で楽しんでほしい。

構成・文/平尾嘉浩