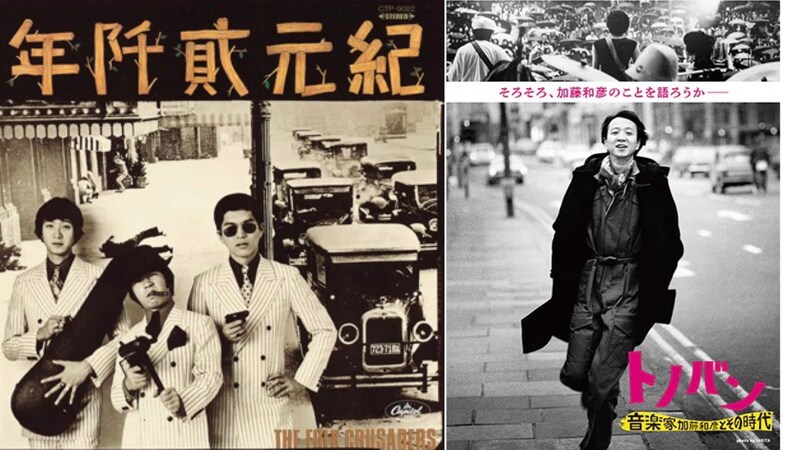

2009年10月16日に亡くなった音楽家・加藤和彦。昨年には彼の功績と実像に迫ったドキュメンタリー映画が公開させるなど、今なお世代を超えて多くの人々に影響を与えている。そんな彼が生み出したオリコン史上、最初のミリオンセラーと言われる名曲の誕生秘話をお届けする。

「東京から突然やってきたミュータント」といった印象だった加藤和彦

ザ・フォーク・クルセダーズ(以下フォークル)の加藤和彦が、当時誰も思いつかなかったナンセンスでコミカルな歌『帰ってきたヨッパライ』で、280万枚という記録的なヒットを放ったのは1968年、20歳の時である。

そこから遡ること1965年の夏。京都府立医科大学の学生だった北山修は、雑誌「MEN’S CLUB」の読者投稿欄に掲載された、加藤からの呼び掛けに目をとめた。

フォーク・コーラスを作ろう。当方バンジョーと12弦ギター有。フォークの好きな方連絡待つ。

北山は、「これだ」と思った。しかも投稿主の住所を見ると、自宅からは自転車で15分ほどの近距離だ。そこですぐに自転車に乗ってその家を訪ねてみると、家の中から物凄く背の高い男が出てきた。

180センチある長身の北山よりもさらに高いその男は、口が重くて人見知りする感じがした。

彼は東京で高校時代を過ごし、父親の仕事の転勤で京都に引っ越して来たばかりでした。アイビールックに身を包み、仏教系の龍谷大学に通っているという。不思議な雰囲気を持つ彼は、まるで“東京から突然やってきたミュータント”といったように、私には印象づけられました。

加藤に会って、北山が何よりも驚かされたのは、京都ではなかなか目にできない珍しい楽器をたくさん持っているだけでなく、フォークソングについて幅広い知識を有していたことだった。高校3年生の時には、外国のフォークソング雑誌を熱心に読んでいたという。

英語の雑誌を高校生が読んでいること自体、当時はあまり考えられないことだった。親がそんな生活スタイルを許していたということが、ユニークな英才教育に思えた。

しかし、自分にも通じるところもあったので、一緒にバンドを組むことにした。

後に推測したことですが、自分の高い身長を持て余していたようです。体をうまくコントロールすることができない。自分のサイズにあった服がない。どこにいても目立つ。精神と身体のバランスに急激な変化と狂いが訪れる青年期において、彼自身も所在なくていろいろな悩みを抱えていたようです。私も同様で、青臭い性的コンプレックスや劣等感も一揃いあって、特に心身のまとまりの悪いところで、彼と気が合ったのかもしれません。

いっぽうの加藤は、フォークルでの活動とは別に、友人の松山猛(後に作詞家や編集ライターとして活躍)と二人で楽しみながら、よく夜中に集まって歌を作っていた。やがてフォークル解散後のソロ活動を経て、サディスティック・ミカ・バンドを結成してから、改めて二人はソングライティングのコンビを組むことになる。

解散記念アルバムは50枚ほどしか売れなかった

『帰ってきたヨッパライ』の原曲は、そんな加藤と松山が二人で作った楽曲のなかにあったものだった。

1967年にフォークルが解散を決めた時、北山のアイデアで記念アルバムを作ることになった。ただし、スタジオでのレコーディングは経費が高くつくからという理由で、ラジオの公開番組に出演した際に録音したテープを借りて、全体の半分はライヴ音源で埋めることにした。

そして残り半分だけ、オリジナル曲をレコーディングするつもりだった。ところがアルバムに入れる曲が足りなくなり、遊びで作っていた『帰ってきたヨッパライ』の出番がやってくる。

そのユニークな歌のモチーフとなったのは、『ヒルビリー天国』という楽曲だった。ジミー・ロジャースやハンク・ウィリアムスなど、亡くなったヒルビリーのスターたちに会って楽しいひとときを過ごしたが、それは夢だったという内容の歌詞だ。

松山がそれを下敷きにして、死んでしまった男が天国から追い返される歌詞を書いた。当時は急速なモータリゼーションの発達で、交通事故が多発して社会問題になっていたので、時代背景に使ったのだ。

そこに北山がビートルズの『ア・ハード・デイズ・ナイト』の歌詞をお経にし、木魚を叩きながら唱えるなどのアイデアを加え、曲が形作られていった。

テープの早回しは、僕の思いつきだった。その頃はビートルズがインド狂いをしていた時代で、海外ではサイケデリック調の音楽が流行し始めていた。(中略) そういったエキセントリックな曲の影響受け、独自の音を作りたいと思っていたのだが、アマチュアだから器材がない。せめてということで、テープを早回してみたのである。当時シンセサイザーがあったら、きっと使っていただろう。(加藤和彦)

京都の大学生だった加藤和彦や北山修を中心に結成されたフォークルは、1965年から2年ほどの活動を経て、メンバーが就職活動するなどの事情から解散することを決めた。そして1967年10月25日の『第1回フォークキャンプコンサート』に出演したのを最後に解散した。

このとき、解散記念に自主制作したアルバム『ハレンチ』を販売したが、50枚ほどしか売れなかった。在庫の山に困った北山が宣伝のためにとラジオ局に持ち込んだ。それから神戸のラジオ局のディレクターが『帰ってきたヨッパライ』を“発見”し、東京にも飛び火してレコードが大ヒットを記録していくのである。

交通事故で死んだヨッパライが「オラは死んじまっただ」と唄う、ナンセンスでコミカルな歌には、どこかに社会風刺のエッセンスが込められていた。それをテープ再生で作られた“変な声”で表現したり、最後にビートルズのヒット曲をお経にして詠み上げたり、プロでは到底考えつかない遊びのイマジネーションだった。

こうして社会現象を起こすほど大きな話題を呼ぶことになるフォークルは、加藤と北山に、はしだのりひこを新メンバーに加えて、1年間だけの活動という約束でメジャー・デビューを果たす。

彼らは偶然にヒットを当てたラッキーなグループではなく、フォークとロックが主導する「新しい音楽の時代」を牽引する革命児だったことは、“ミュータント”であった加藤和彦のその後の音楽人生が、何よりも物語っている。

偉大なる先駆者の仕事は、これからも後世に語り継がれていくだろう。

文/佐藤剛 編集/TAP the POP

参考・引用

きたやまおさむ『コブのない駱駝』(岩波書店)

「加藤和彦読本」音楽出版社